水道料金改定のお知らせ

令和5年4月請求分(3月検針分)より水道料金の一部を改定

使用者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

新しい料金の適用時期

令和5年3月検針(20日前後)で算定した4月請求分の料金から適用となります。

口径25mm以上の基本料金についてのみ変更となります。

主な一般家庭の13mm,20mmについては変更ありません。

改定後の水道料金表(税抜き)

|

用途 |

基本料金(1月につき) |

超過料金(1㎥につき) |

|||

|

水量 |

口径 |

料金 |

水量 |

料金 |

|

|

一般用 |

10㎥まで |

13mm |

1,000円 |

11㎥以上20㎥まで |

160円 |

|

20mm |

1,000円 |

||||

|

25mm |

1,430円 |

||||

|

30mm |

2,440円 |

||||

|

40mm |

2,720円 |

21㎥以上 |

190円 |

||

|

50mm |

6,320円 |

||||

|

65mm |

8,240円 |

||||

|

75mm |

9,960円 |

||||

|

100mm |

11,030円 |

||||

|

公衆浴場用 |

100㎥まで |

_ |

12,000円 |

101㎥以上 |

32円 |

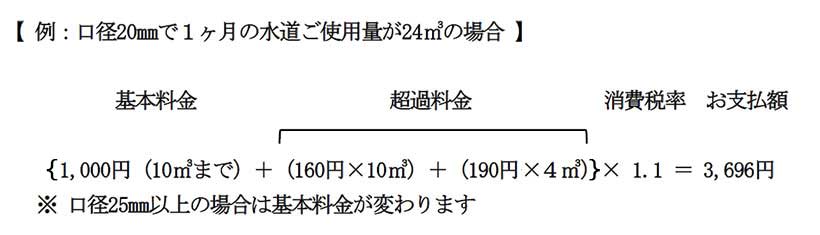

料金の計算方法

なお、下記により水道料金と下水道使用料を試算することができます。

(エクセルファイルをダウンロードしてお使いください)

★水道料金・下水道使用料計算シミュレーション(令和5年4月請求分からの適用)[Excelファイル/46KB]

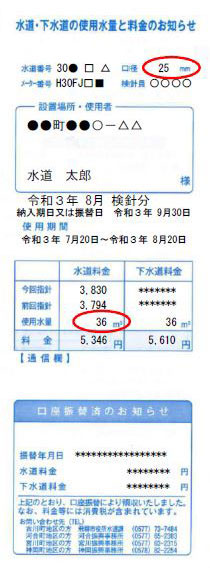

※現在お使いいただいているメータの口径と使用水量については『水道・下水道の使用水量と料金のお知らせ(検針票)』(見本下記の図)でご確認できます。

●水道・下水道の使用水量と料金のお知らせ(検針票)

料金・改定に関するFAQ

●料金に関すること

下水道使用料も値上げするのでしょうか?

今回の料金改定は水道料金のみです。下水道使用料の値上げはありません。

一般的な値上げ額はどのくらいですか?

- 一般家庭の平均的な使用量である1ヶ月当たり24㎥の水を使用する口径20mmを想定した場合、消費税も含めると3,696円(462円の値上げ)となります。下水道使用料の3,894円(値上げなし)と合わせると7,590円になります。

- 口径別の料金に変更となっているため、大きな口径を使用している場合ですと、同じ使用水量でもより値上額が大きくなることがあります。

今使っている水量の金額が、改定によっていくらになるか知りたいです

上記の『料金の計算方法』[エクセルファイル]で確認できます。

(エクセルファイルをダウンロードし、ファイル内の数値を選ぶと計算されます)

なぜ口径別料金にしたのですか?

- 市では、大きい口径の施設が一時的に水を使わない場合であっても、その能力に見合った給水能力を維持しています。

- また、大きい口径の施設は一度に多くの水を使うことができるため、小さい口径のものと比べて施設への負担が大きくなっています。

- そのような理由から基本料金に差をつけることが公平性の観点から望ましいということになりました。

- 全国的に口径別に基本料金を設定する水道事業体が増えています(県内では、38市町中32市町で採用)。

自分の水道の口径が分かりません

- お客様のご使用の水道の口径につきましては、『水道・下水道の使用水量と料金のお知らせ(検針票)』に口径を記載してありますのでご確認ください。

- 検針票の見方につきましては、上にある『水道・下水道の使用水量と料金のお知らせ(検針票)』(見本画像)をご覧ください。

口径は大きいけれど水はあまり使いません。安くなりませんか?

- 水道を新設する際、口径は使う量ではなく、使える能力に合わせて適切なものを設定することとされています。水をあまり使わない可能性があるときでも、大きな施設やメータ後の給水管が太いといった施設には、メータも大きな口径のものを設置していただいています。

- すでに施設の給水装置の状況が変わっている場合や、施設の給水装置を小さい口径に見合ったものに直していただける場合には、口径が変更できます。ただし、改修にかかる費用などはお客様のご負担となります。

口径別の基本料金が設定されますが、差額が大きすぎるのではないでしょうか?

- 口径別の基本料金の設定では、実際の給水能力の差よりも、料金の差を少なく抑えています。

- 基本料金で抑えた分については、超過料金を使う量が増えるほど追加料金の単価が上がる『逓増型』の料金とすることで、水を多く使うお客様たちからいただくような体系になっております。

仮に、口径を小さくして、再度必要が生じた場合にまた大きくすることは可能ですか?

一度口径を小さくしてしまいますと、次回口径を大きくする際には、口径変更の差額分の加入金をご負担いただくことになります。そのため、今後の使用見込みや状況を十分ご検討の上ご判断ください。

口径を小さく変更して、加入金の差額分を返還してもらうことは可能ですか?

加入金の返還はいたしておりません。

●改定に関すること

料金改定に至った経緯が知りたいです

市では、今後の人口減少による水道料金の減収が見込まれる中で、水道施設の更新や耐震化を計画的に進め水道事業を将来にわたって安定的に継続していくために、中長期的な経営計画として『飛騨市水道事業経営戦略』を平成30年3月に策定しました。

この計画では、今後10年間で令和2年度と令和7年度にそれぞれ20%の料金値上げを行うこととしていましたが、料金収入が計画値に比べ若干上振れ傾向となったため、お客様の負担を増やさないよう、改定を2年間繰り延べしてきました。

しかし、これ以上、料金改定を遅らせれば将来の施設維持に大きな支障を来す状態となったことから、令和4年度には料金の値上げが必要となりました。

改定のポイントを教えてください

- 料金体系を、口径別に基本料金が違う料金体系に移行します。

- 一般家庭の負担増加を抑えるため、口径13mmと口径20mmの基本料金は据置きます。

- 口径25mm以上の基本料金を令和4年と令和5年に2段階で値上げします。

一般会計からの繰入金を増やすことはできないのでしょうか?

水道事業は、地方公営企業法に基づく独立採算制が原則となっており、『その経費は地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならない』と定められています。そのため水道事業は、税金によらず料金収入などによって運営されなければならないというものです。

一方、独立採算制の原則の他に『経費負担の原則』として、『その性質上、地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費』または『その地方公営企業の性質上、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費』があり、これらについては税金で賄うこととなっており、一般会計から水道事業会計に繰り入れできる費用が法で定められています。

水道事業と比べ下水道事業の繰入金が多いのはなぜなのでしょうか?

下水道が果たす機能の一つとして『水環境の改善』および『公共用水域の水質環境の保全など』といった公共的な役割を有しており、それ自体が公有財産の一部となっています。また、下水道事業の特性として、水道事業のようなサービス(利用は任意)ではなく、上記の機能を果たすために必要不可欠な施設であり、個人の意向で利用しないことが認められず、法律上、接続が強制されています。

このような理由から下水道事業は国によりさまざまな繰出金が認められており、これに基づき多くの繰入金が下水道会計に繰り入れられています。また、一般会計に対しては、国から地方交付税措置がされています。