妊産婦医療費助成制度

新たな医療費助成制度が始まります

市では保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、こどもやひとり親家庭、障がい者等を対象に福祉医療費助成事業を実施しています。

令和7年4月より妊産婦への医療費助成をスタートし、妊娠期から子育て期にわたる子育て支援のさらなる充実を図ります。

助成方法は“償還払い”といって、医療機関の窓口で一旦支払いをした後、市へ申請することで払い戻す仕組みとなっています。(受給者証は発行されません)

また妊婦通院費の助成は別の制度となります。

助成対象者

以下、すべてを満たす方

- 診療日時点で飛騨市に住民登録がある方

- 令和7年3月以降に出産予定の方

所得制限はありません。

助成対象期間

母子手帳交付月の1日~出産月の翌月末まで

※ただし、令和7年4月以降の診療が対象

《例》

令和7年3月15日に出産:令和7年4月1日~令和7年4月30日までの診療分が対象

令和7年5月10日に出産:令和7年4月1日~令和7年6月30日までの診療分が対象

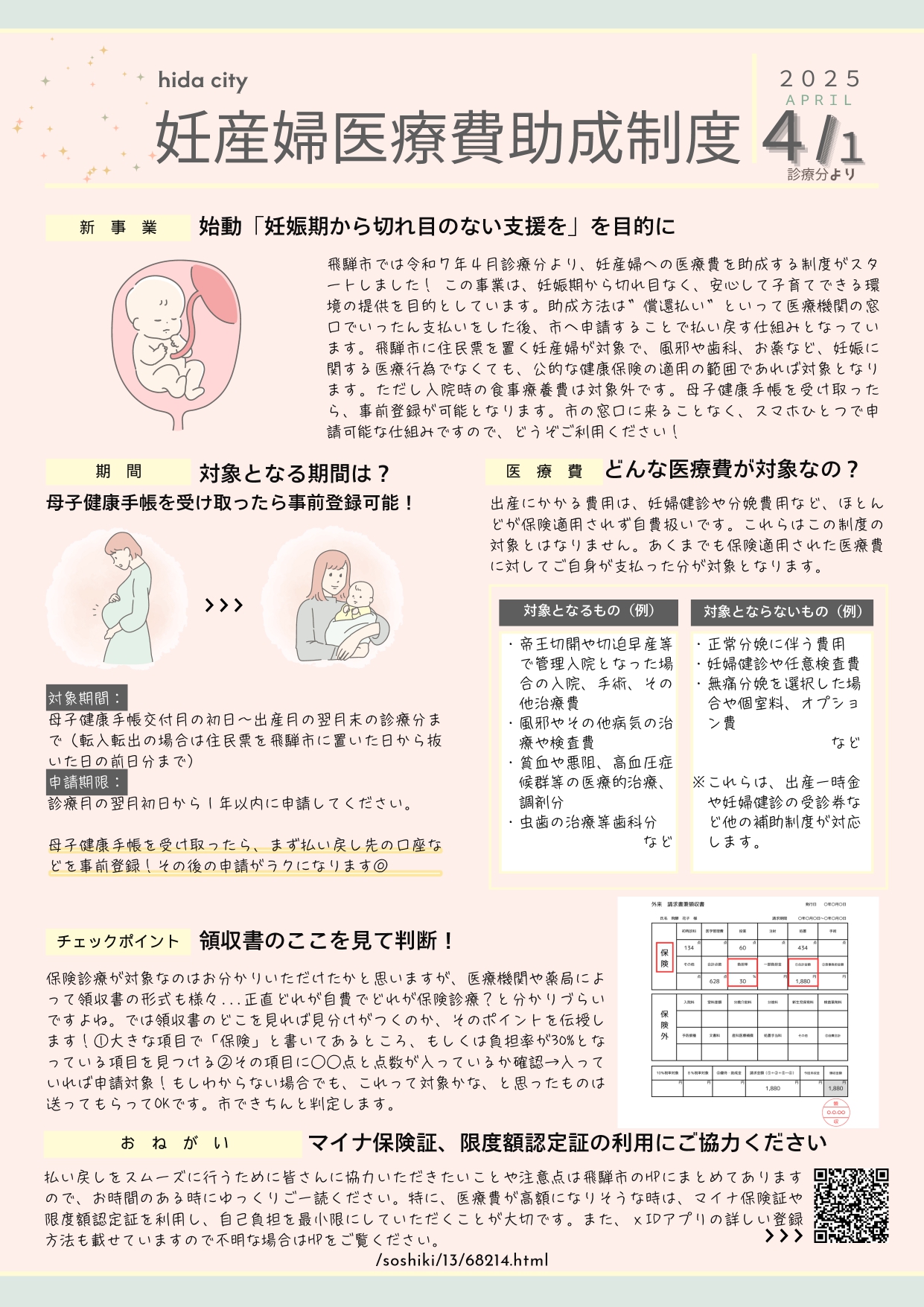

助成範囲

保険診療に係る自己負担分(入院・外来)

- 保険適用の医療費が対象となりますので、保険外の治療や健康診断、予防接種、文書代、入院時の部屋代・食事代などは助成の対象にはなりません

- 高額療養費や附加給付が支給された場合は差し引きます

マイナ保険証のご利用をお勧めします!

メリット(1)限度額までの支払いとなるため、あとから煩雑な高額療養費の手続きをする必要がありません

メリット(2)給付が停止となることなくすぐに受けられます(差額調整の必要がないため)

メリット(3)申請が全てオンラインで完結します(窓口に来る必要はありません)

メリット(4)妊娠中にもしも初診の病院に搬送されても同意のもとで診療・薬剤情報が確実に伝達されます

助成方法

償還払い

医療機関の窓口で一旦支払いをした後、市へ申請することで払い戻す仕組みです。

※医療機関等での支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は1円単位で計算しますので、実際に支払った金額と多少の差が生じる場合があります

※助成額は、医療機関ごとに外来・入院別に1カ月単位で計算します

申請方法

・オンライン申請(妊産婦本人が申請、受給する場合に限ります)

・市役所本庁舎もしくは各振興事務所窓口にて紙での申請

オンライン申請の場合

24時間いつでもどこでも申請可能です。xIDアプリを一度登録してしまえば、あとからの申請がカンタンに!

xIDアプリとはマイナンバーカードを活用し、本人確認をオンラインで行えるツールです。市ではオンライン申請や電子通知に利用しており、今後子育て期における行政手続きはもちろん、その他の手続きにも利用できるよう整備しておりますので今回の申請を機に取得していただくと便利です。

■STEP1

xIDアプリをiPhone<外部リンク>、Android<外部リンク>でそれぞれ取得し、IDの登録をしてください。

必要なもの:妊産婦本人のマイナンバーカード、署名用電子証明書暗証番号(6桁~16桁の英数字)、メールアドレス

■STEP2

初回登録で事前に専用フォーム<外部リンク>から振込先や加入保険の登録などを行います。

必要なもの:母子健康手帳、健康保険の加入状況がわかるもの(保険証、マイナポータルの保険証画面、資格確認書、資格情報のお知らせ等)、妊産婦名義の通帳等振込先

■STEP3

診療月の翌月以降に1ヶ月分、または複数月分の領収書をまとめて撮影しておき本申請専用フォームより申請してください。

必要なもの:母子健康手帳、領収書(点数のわかるもの)、一部の方は決定通知書や医師の意見書、指示書が必要となる場合があります

本申請の内容を審査の上、決定通知書または不支給決定通知書をxIDアプリに送付します。

決定した分は申請から1~2か月後にご指定の口座へ振り込みますのでご確認ください。

xIDの登録ができない場合はxID案内 [PDFファイル/505KB]をご覧ください。

窓口での申請の場合

マイナンバーカードを持っていない方やアプリを取得できない方は市役所本庁舎もしくは各振興事務所窓口にて事前登録用紙の記入が必要です。

窓口にてお渡ししますので下記の必要なものをお持ちください。

・本人確認書類

・母子健康手帳

・健康保険の加入状況がわかるもの(保険証、マイナポータルの保険証画面、資格確認書、資格情報のお知らせ等)

・妊産婦名義の通帳等振込先のわかるもの

医療機関にかかった翌月以降に医療費の申請を市役所本庁舎もしくは各振興事務所窓口にて医療費支給申請書の記入が必要です。

窓口にてお渡ししますので下記の必要なものをお持ちください。

・本人確認書類

・母子健康手帳

・領収書(点数のわかるもの)

・一部の方は決定通知書や医師の意見書、指示書が必要となる場合があります

本申請の内容を審査の上、決定通知書または不支給決定通知書を送付します。

決定した分は申請から1~2か月後にご指定の口座へ振り込みますのでご確認ください。

事前登録後の医療費の申請方法の注意点

(1)領収書の添付は診療月の月単位で、その月にかかった医療機関、薬局等全てを1枚ずつ添付してください。また、複数月の診療をまとめて添付していただいても構いません。(例:1回の申請で4月分、5月分、6月分を7月に申請=OK)

(2)医療費が高額になったときは、医療費の申請の前にご加入の健康保険に高額療養費の支給や附加給付制度の有無についてご確認ください。健康保険から給付を受けた場合は、今回の支給と調整がありますので、必ず決定通知を添えて申請してください。

高額療養費とは

高額療養費制度とは、医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻される制度

高額療養費は申請しないと支給されない場合や、自動的に給料と一緒に振り込みを行う場合もあり、申請方法や支給方法は加入する健康保険の保険者により異なります。また、なかには附加給付といって独自に上乗せした給付金を支払う保険者もあります。ただし、その給付を受けるには、医療費を支払ったことが必要です。本助成を受ける場合は、実際に医療費を負担したのは市となりますので、市へ戻し入れる必要があります。このようなやりとりをできるだけ発生させないように、マイナ保険証での限度額の同意や限度額適用認定証の利用をお願いします。

マイナ保険証・限度額適用認定証とは

マイナ保険証・限度額適用認定証を利用すると医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額は人により異なりますが、一定の基準が設けられており、支払を限度額までとすることができ、あとから高額療養費の請求をしなくても良いというメリットがあります。限度額適用認定証の申請方法はご加入の健康保険の保険者へお問い合わせください。

このことはお子さんが生まれてからも同じで、妊産婦の次はお子さんの医療費助成が始まります。こちらは現物給付といって、助成方法が窓口無料となりますが、限度額を利用していないと高額療養費の申請の委任をしたり、返還手続きが発生したりと複雑な手続きが必要となります。

~帝王切開や入院を予定されている方へお願い~

帝王切開や切迫早産等で入院し、医療行為が伴う場合は特に高額になるケースがあります。事前にご加入の健康保険の給付についてご自身で確認し、マイナ保険証での限度額の同意や限度額適用認定証を利用するなど、出産後に複雑な手続きが発生することが無いようできる範囲でご協力いただきますようお願いします。

領収書の取り扱いについて

オンライン申請においては領収書の画像を添付していただきます。原本の回収はありません。

したがって本申請の支給を受けた分は、医療費控除には使用できませんのでご留意ください。

また、本申請が二重にならないよう領収書の適切な保管をお願いします。

当市では不妊治療についても医療費の助成を別の制度で行っております。

※不妊治療期間が妊娠初期と重なる場合は、本申請と二重に申請しないようお願いします

※民間の医療保険にご加入の方で給付を受ける場合は本申請を行っていることを必ずお伝えください(支給調整が入る場合があります)