専門家や愛好家の力を借りて資料を3Dデータ化する作業を実施

9月6日(土曜日)・7日(日曜日) 飛騨みやがわ考古民俗館

宮川町で発掘された縄文土器や石棒などが収蔵されている飛騨みやがわ考古民俗館で、それらの貴重な資料の立体的なデジタルデータを作成する取り組みが2日間にわたって行われました。

同館は豪雪地帯に立地しているため、都市部からのアクセスに時間がかかることもあり、来館者数が伸び悩んでいました。また、少子高齢化により施設の維持管理の担い手不足にも直面。これらの課題を克服しようと、IT機器を活用した無人での開館や、石棒を通じた関係人口の創出などの取り組みを進めています。

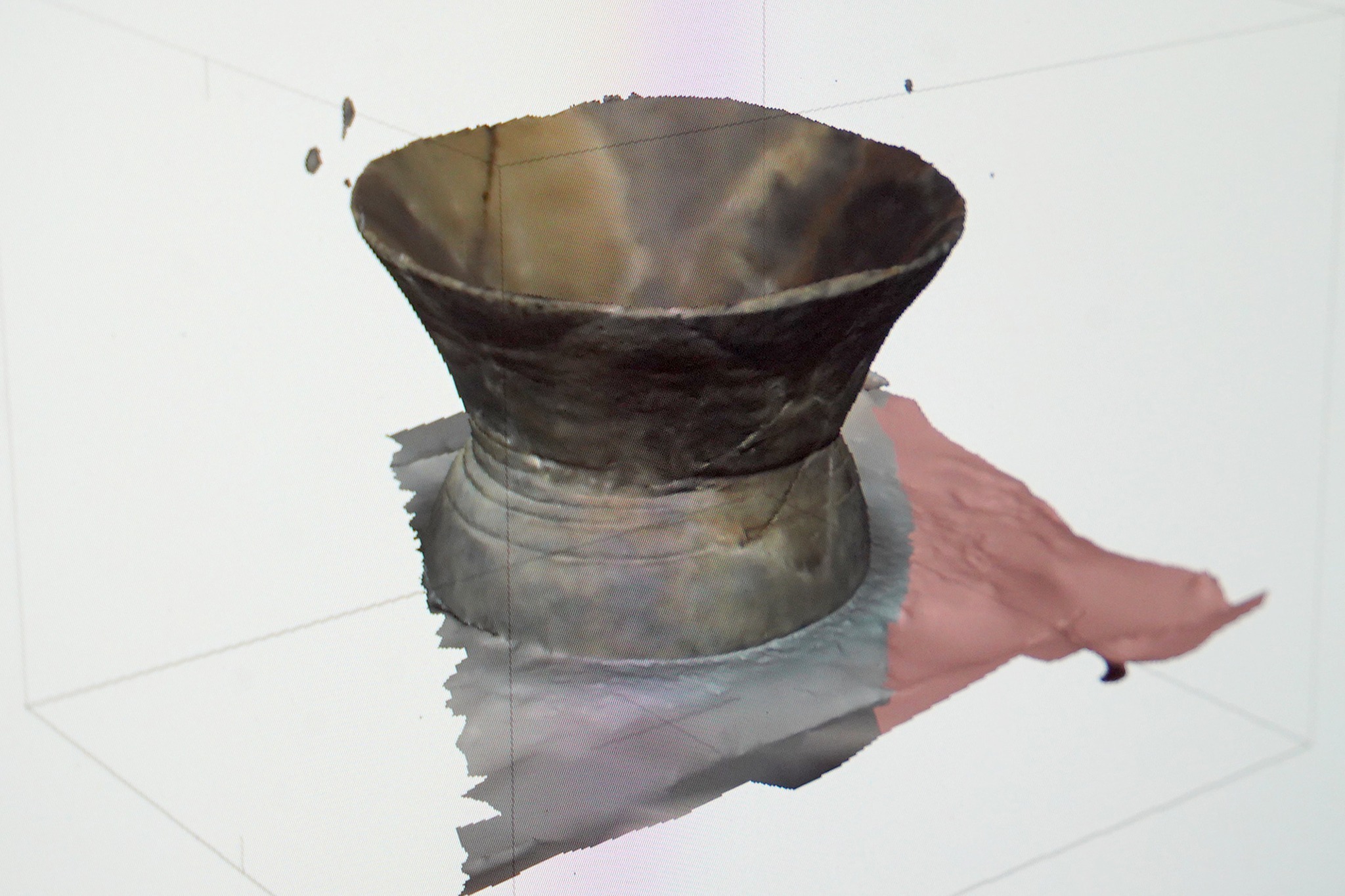

今回の取り組みは、収蔵品の整理や散逸の防止、また遠隔でも同館の資料や情報に広くふれてもらえるよう、協力者の力を借りて収蔵品を撮影し、3D画像のデータを作成してオンライン上で公開するというもの。4年前から同様の作業を行っており、すでに152点を公開。約43,000回の閲覧数を獲得するなど成果があがっています。

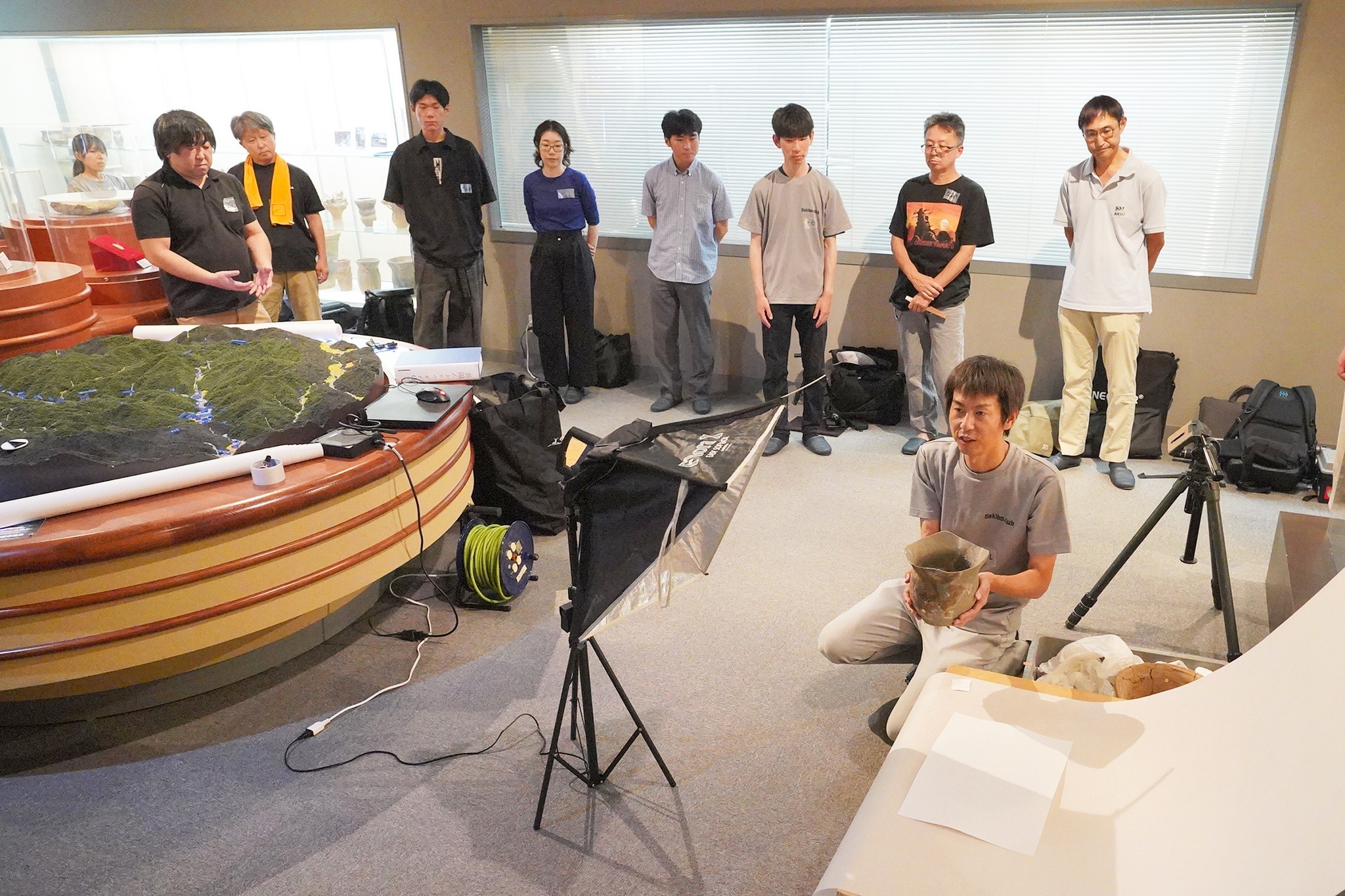

この日は、県内外から参加した専門家や愛好家、学生など21人が参加。館内を見学した後、土器など資料の正しい取り扱い方や出し入れのルールなどを学び、それぞれ作業を始めました。

公立小松大学次世代考古学研究センター特任准教授の野口淳さん、路上博物館館長の森健人さんが全くの初心者や初級者向けに作業内容や撮影のコツなどをアドバイス。中・上級者はそれぞれ持参したパソコンやカメラ、照明機材などを手慣れた様子で設置し、作業にあたりました。資料1点につき数百枚の写真が必要となるため、参加者は長時間にわたってコツコツと地道に作業しました。

大学で考古学を学んでいる富山市在住の大澤希望さんは「3Dデータ化する作業は初めてですが、何か勉強の役に立つかもと思い、参加しました。普段は資料や本での学びが多くて3D化はなじみがなく、ここでの作業をホームページで知って驚きました。作業は難しいですけど、写真を見ながら土器の観察などができて楽しいです」と話していました。

当日の様子