米コン国際大会に向け「美味しいお米養成講座」を開催

印刷用ページを表示する掲載日:2024年7月12日更新

6月29日(土曜日)岐阜県中山間農業研究所

市内農家から「より美味しいお米を育てるには?」という質問をいただいていることから、令和2年度まで実施していた「水稲青空教室」を拡充し、今年度は「美味しいお米養成講座」を開催することになりました。

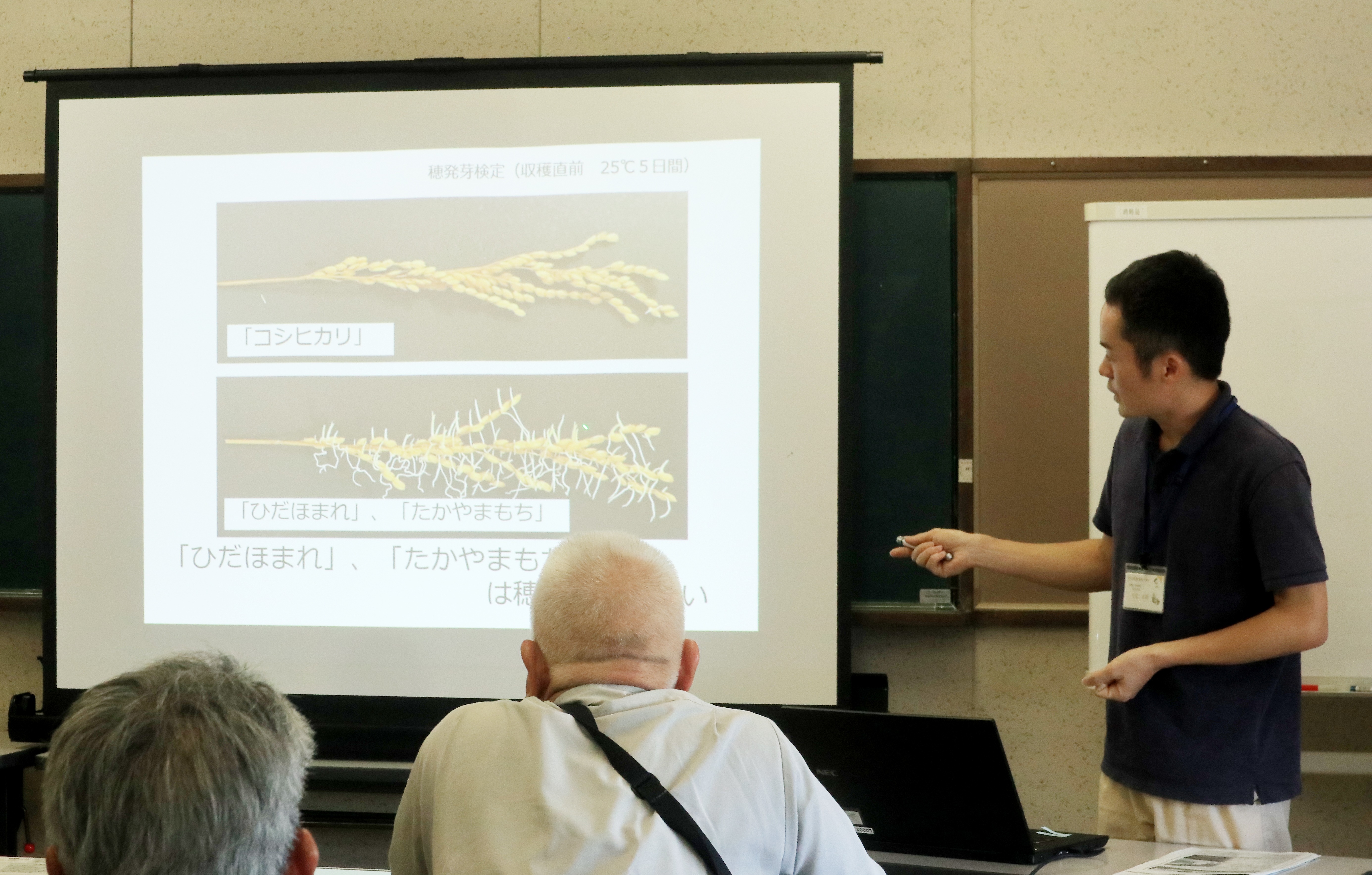

講座は3回にわたって行われ、4月には施肥設計と除草剤の使い方をテーマに開催。今回は、県中山間農業研究所の可児友哉主任研究員が「夏場の栽培管理」をテーマに指導しました。今夏は昨年に続き、高温障害のため白未熟粒の増加が予想され、「天候に応じた栽培管理」が重要になるそうです。

ポイントは、(1)適切な中干しと日照不足による軟弱徒長に注意する、(2)中干し後は水管理に注意して根の伸長を促す、(3)高温により出穂期が早まるため、いもち病など病害虫の防除に努める、(4)コメの品質に影響するので早期落水に気を付け、高温のため乾き過ぎたら「走り水」を行うなど。

可児さんは「いもち病が頻発しているので田んぼの観察や予防を徹底してほしい」と呼びかけました。また「食味値は飛騨の美味しいお米食味コンクールに出品すると測定してもらえますが、穂肥を加減するなど翌年の参考にし、是非80点以上を目指してください」と話していました。

受講者からは「カメムシの防除と薬をまく時期を知りたい」「米コンに向けて勤め人でもできる米作りを教えてほしい」といった質問が出ました。

また、可児さんは「暑さのため、全国的には等級が落ちた地域がありますが、飛騨では今のところ無事に育っています。しかし、この先の気候変動に備えて研究や試験には取り組んでいます」と話していました。講座終了後、希望者を対象に研究所にある25種類の水稲を試験栽培する圃場を視察しました。

当日の様子