クマの生態を知り、被害対策を考える研修会が開催されました

印刷用ページを表示する掲載日:2024年8月14日更新

8月6日(火)神岡町公民館

クマの出没が増える秋を前に、クマに対する知識やクマに遭遇しないための方法を学ぶことを目的に研修会が開催されました。

5月にも同様の研修会が開催されましたが、市民より再度開催して欲しいと要望があり、今回も神岡町と古川町の2つの会場で開催されました。

最初に、市林業振興課の職員より県全体のクマ被害状況等の説明がありました。県内でのクマの出没は4〜5年周期で大量出没が起きており、多い年の翌年もやや多い傾向にあります。直近では令和1年、令和5年に大量出没しており令和6年はやや多いと予想されています。

県が整備したウェブページ「クママップ」ではクマの出没場所が確認でき、表示を切り替えることで年度ごとの出没傾向も見ることができます。

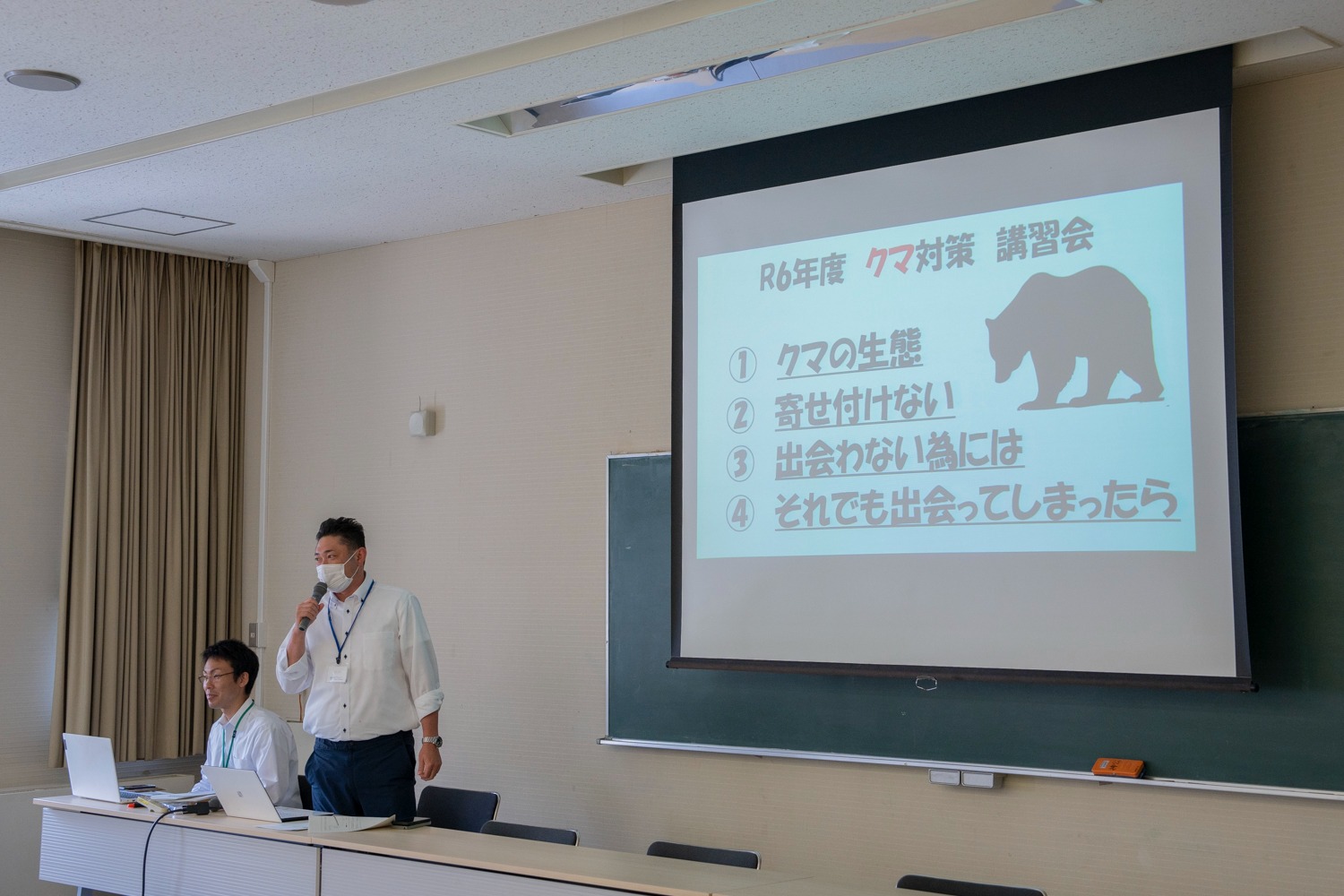

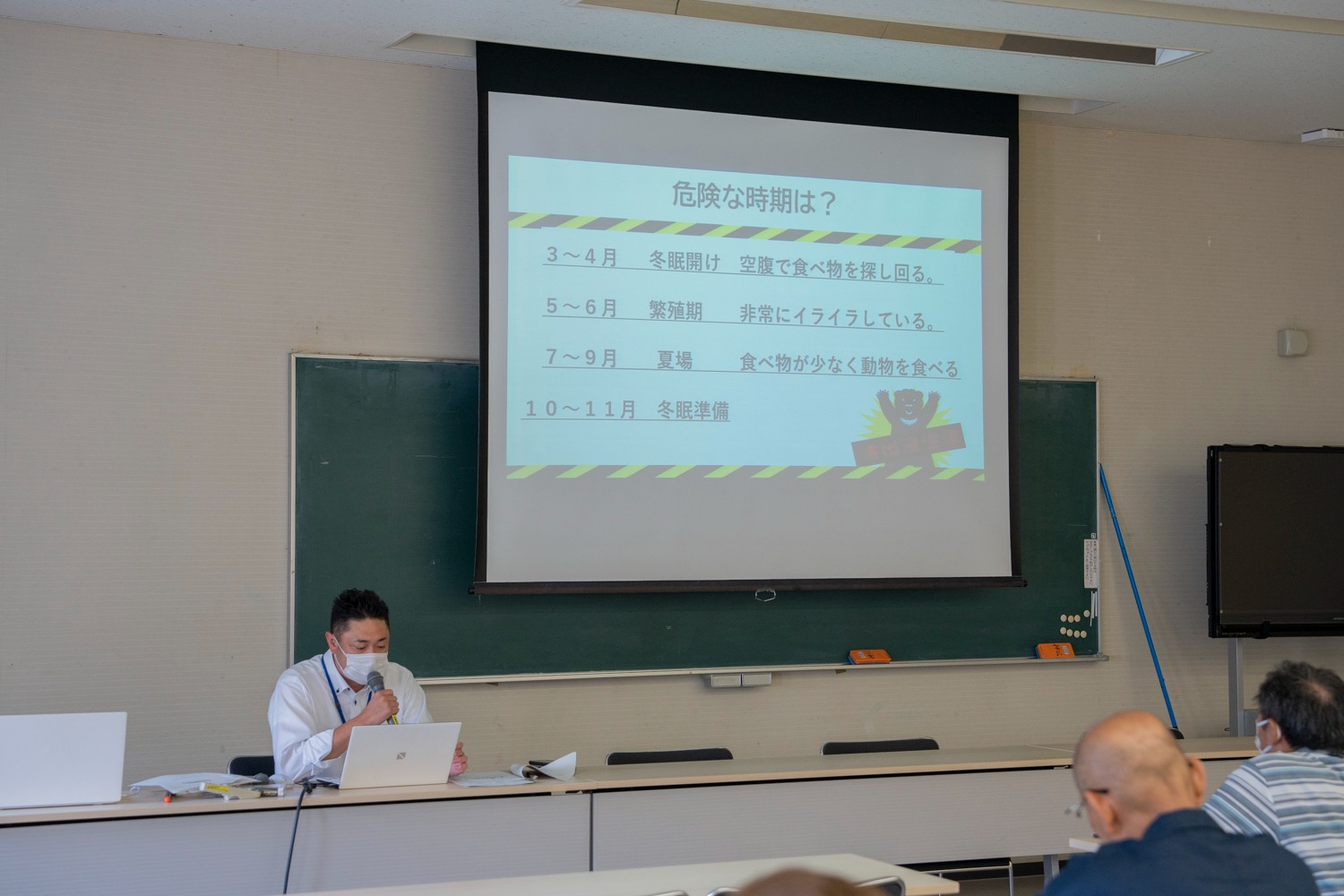

つぎに、市鳥獣対策サポートセンターの職員がクマの生態や遭遇を避けるための心得等を紹介しました。

クマの嗅覚は非常に優れており、聴覚も優れています。そのため、鈴やラジオで人間の存在を知らせることが大切。早朝や夕方の外出は気をつけ、夜の1人歩きは避け、話をしながら歩こうと呼びかけました。

攻撃されないための3か条は、「1.刺激しない。2.逃げない。3.目を逸らさず背中を見せない」と説明。「攻撃されたら1.首・顔・後頭部をかばって伏せる。2.リュックなどで背中を守れたら良い。3.身体を返されないよう足を広げる」と伝えていました。

「重要なことは、里の食べ物を覚えさせないこと。収穫しない果樹は処分しましょう。残飯などは放置しないと話しました。また、クマはペンキや混合ガソリンの匂いも好むため、屋外に放置しないように」と注意を呼びかけました。

最後に、鳥獣を誘引する原因となる、放任果樹等の伐採にかかる費用の補助制度を紹介しました。

当日の様子