ツキノワグマ生息状況調査研修会が開催されました

10月29日(火曜日)神岡町公民館

岐阜県が野生動物保護管理事務所(Wmo)に委託し神岡町内でツキノワグマの生息状況調査を実施しました。調査の結果報告と今後の対策について市民を対象とした研修会が開催されました。

まず、岐阜県野生動物管理推進センターの森智基特任教授がツキノワグマの生息分布、痕跡、1年の生活サイクル、出没の季節的傾向などのツキノワグマの生態についてや人身被害の件数を紹介しました。

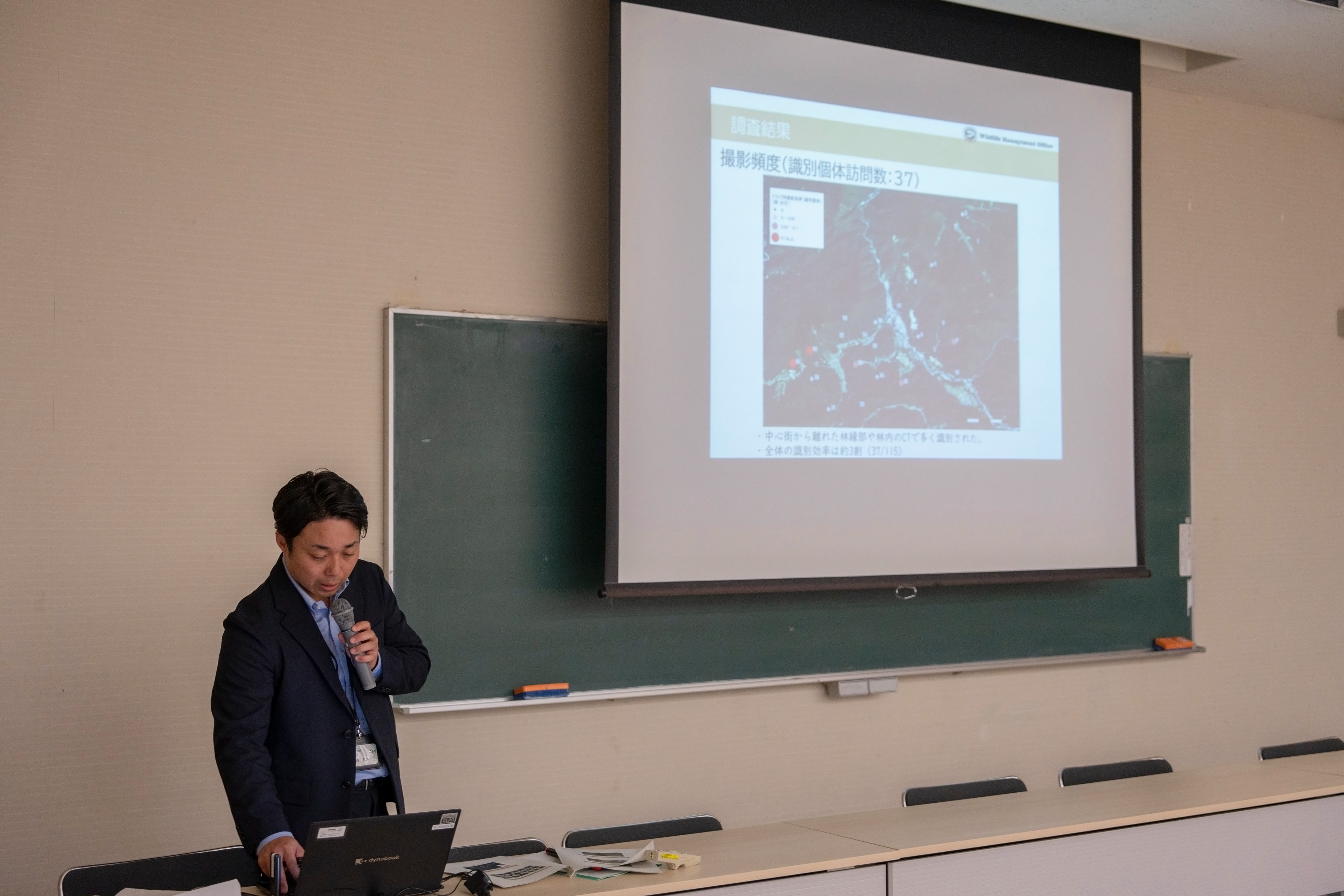

次に、岐阜県環境生活部環境生活政策課の美濃輪晃人さんがツキノワグマの生息状況調査の結果報告をしました。この報告は県内でもツキノワグマの目撃数・捕獲数が非常に多く、昨年10月には人身被害も発生した神岡市街地周辺で行うことで、クマ被害防止対策に繋げようと行われました。

誘引餌(ハチミツ)を入れた容器を木に固定し、接近したクマをカメラで撮影するカメラトラップという方法で調査を実施しました。カメラトラップを神岡町内の25か所に設置し7月末から2か月間で計115回撮影されました。しかし、識別個体が継続して撮影される頻度が低く、8月から9月までの捕獲個体(11頭)と照合できた個体もおらず、市街地周辺を定住域とする個体は確認されませんでした。美濃輪さんは「大きい行動圏の中でたまたま市街地で撮影されたのではないか」と話しました。

出没を防ぐには「イヌやネコの餌を放置しない」「生ごみは収集当日の朝に出す」「カキやクリは早めに収穫する」「不要な果樹は伐採する」など行いクマにとって魅力的なものを除去することが重要。捕獲に頼った対策では絶滅するまで被害はなくならない。出没・被害対策を継続的にやっていくこと、自分でできることをやっていくことが大切だと話していました。

最後に、森特任教授は「クマは身近にいると感じて欲しい」と話しました。

当日の様子