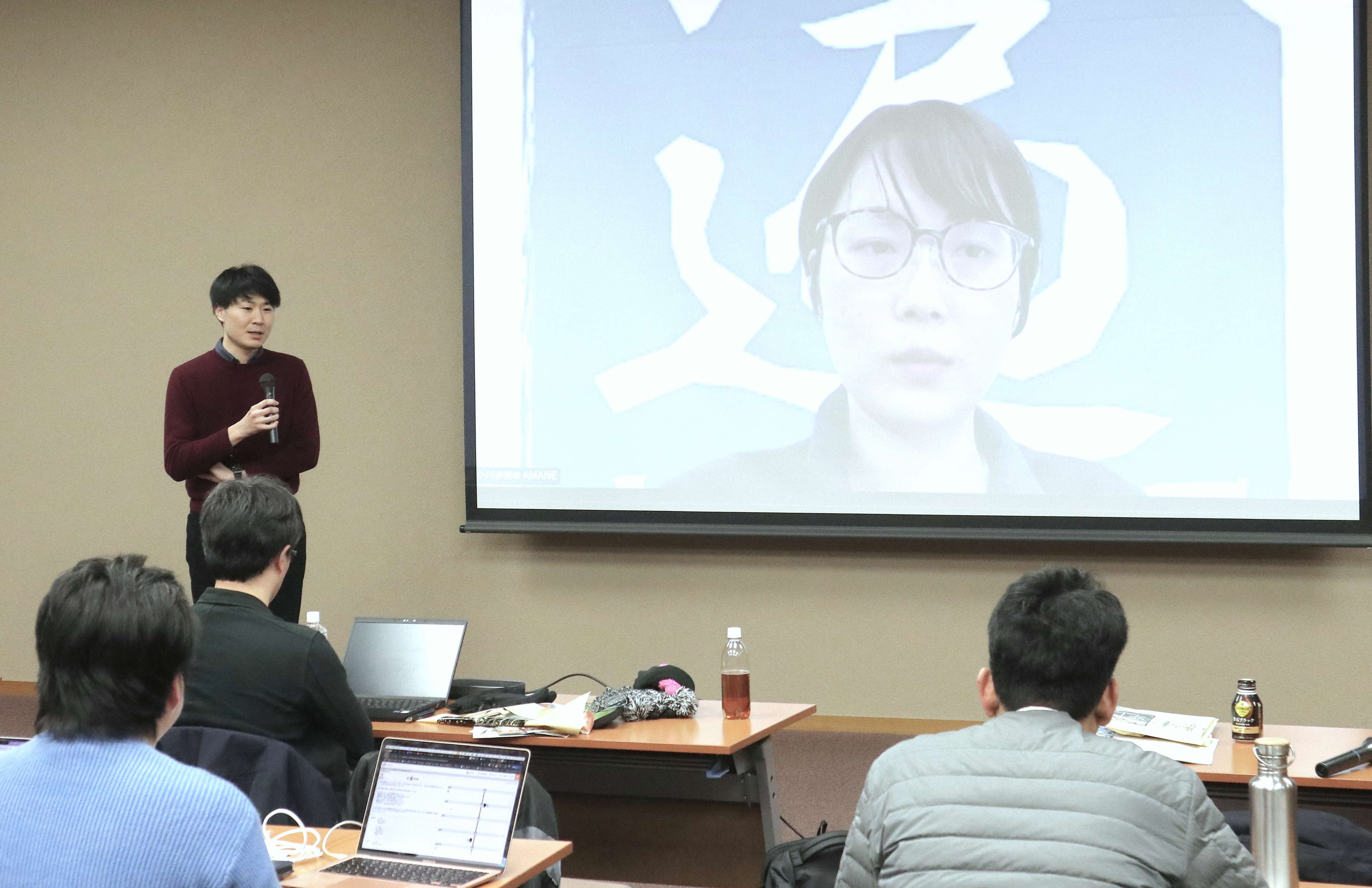

歴博研究員ら招き、博物館のDx化に関する研究会開催

2月6日(木曜日)市役所

市はこのほど、飛騨みやがわ考古民俗館など市内文化財における展示室や収蔵品の3Dデータ化に取り組みました。これにより収蔵品や建造物は来館していただくことなく、24時間いつでもバーチャル空間で鑑賞できるようになりました。

昨年7月、市は同館が収蔵する歴史文化資料の3Dデータ公開に関し、国立歴史民俗博物館(歴博)と「覚書」を交わしました。今回の研究会はこの覚書締結の一環で開催されたものです。全国に先駆け、いち早く3Dデータの活用に取り組んだ市では、こうしたデジタル技術を全国各地の博物館と共有し、データの記録、公開等に活用してもらう目的です。

オンライン参加を含め、各地の博物館関係者や研究者が集まり、まず最初に市教委の三好清超学芸員が飛騨みやがわ考古民俗館での取り組みを紹介。続いて、歴博研究員が鹿児島県与論町の民俗村で行った資料の記録、活用、課題など3Dデータに関する実験結果や、インドネシアのデザイン民俗誌学研究所での取り組みについて報告しました。

この後、参加者による各地の事例なども含め、意見交換が行われました。三好学芸員は「遠くて不便」といったみやがわ考古民俗館の問題点に関し「問題は距離でなく、収蔵する資料の価値が伝わっていないこと」と同館を存続させる手立てを考慮した結果、3Dデータの活用にたどり着き、さらにデータの公開によって来館者も増えたことを紹介しました。

また、文化財の記録方法として「デジタルアーカイブで一つのまとまりを作り情報発信することで、文化財情報が共有しやすくなるというメリットが生まれます」と話しました。

一方、歴博研究員からは文化財を記録する写真、動画撮影に関するデジタル技術や新しい表現方法の紹介もありました。このほか「建造物や民具、遺物などの考古資料に関して、写真撮影の仕方やフォトグラメトリなどの利用の仕方、ドローン撮影などについて技術を学び合う横のつながりがあるとありがたいです」などさまざまな意見が出ていました。

当日の様子