「古川祭の屋台」をテーマに古川祭史市民講演会が開催されました

2月7日(金曜日) 市役所

古川祭の歴史や史料などをまとめた書籍『古川祭史』の令和9年春の発行に向けて調査・研究を進めている飛騨市古川祭史編集委員会が、これまでの調査内容について途中経過を報告する「第5回古川祭史市民講演会」を市役所で開きました。

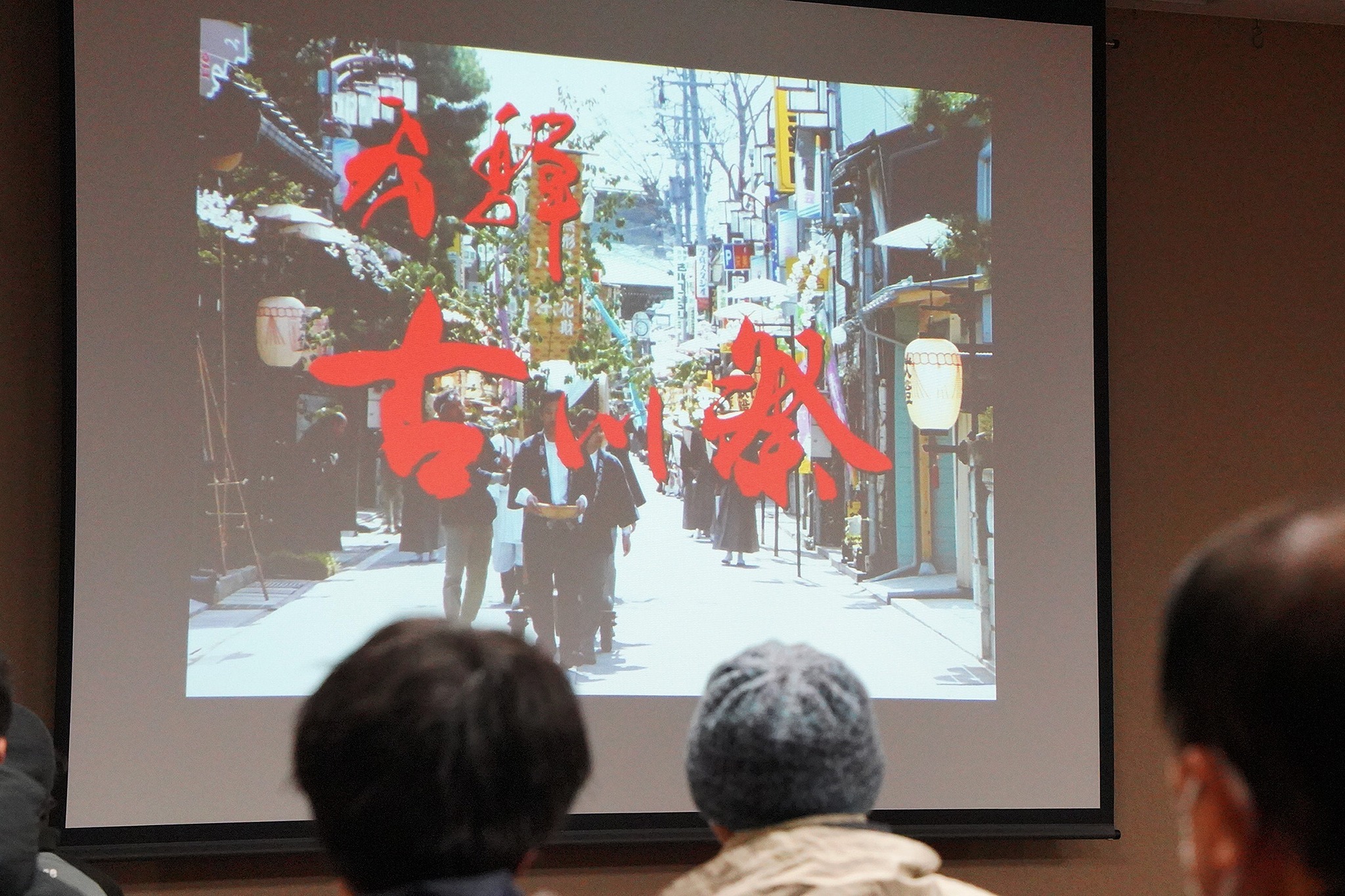

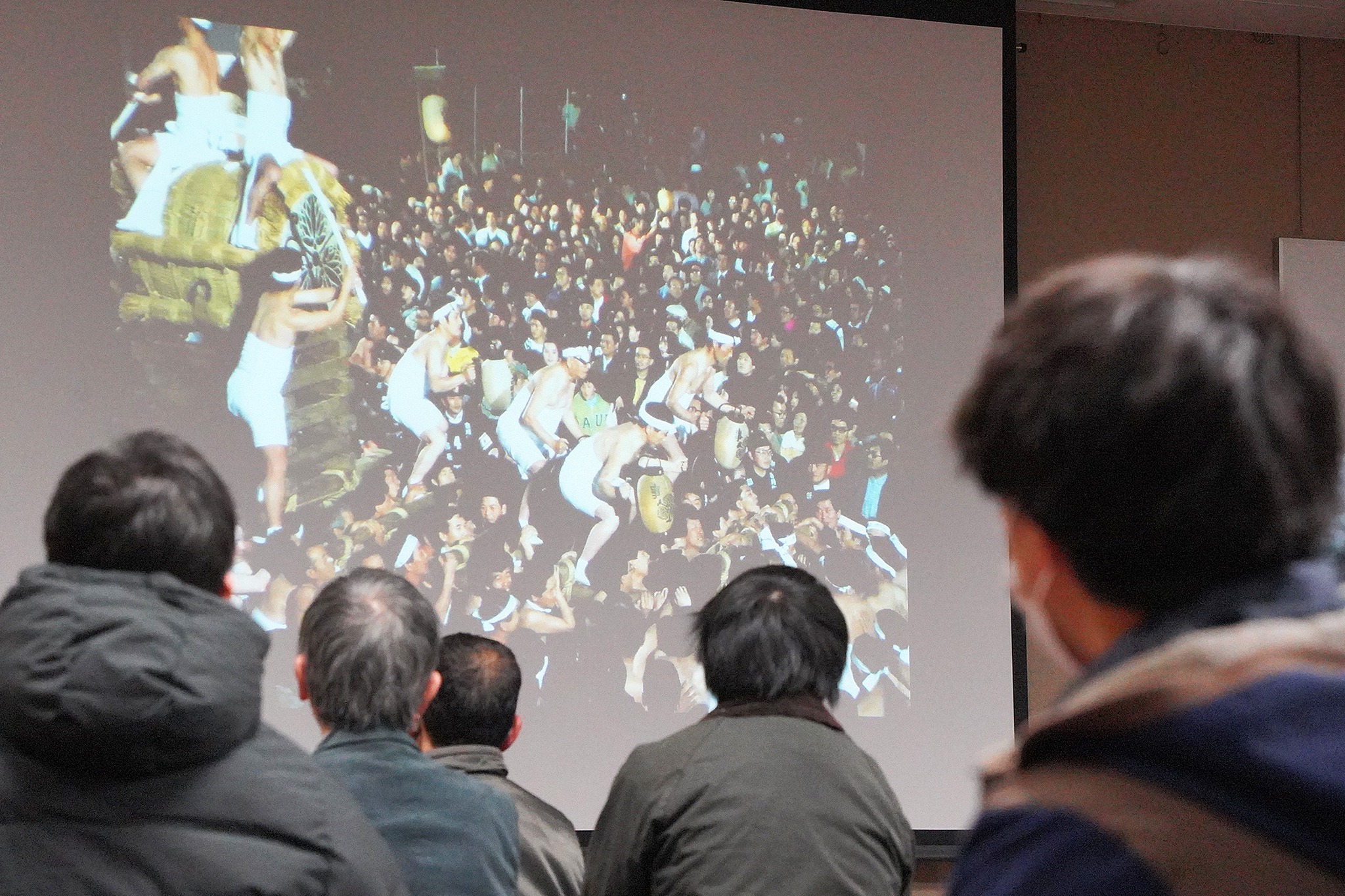

今回は「古川祭の屋台」をテーマに、同委員長の福井重治さんと同副委員長の本永義博さんが講演しました。また冒頭、平成9年にポーラ伝統文化振興財団が製作した『民俗芸能の心 飛騨古川祭―起し太鼓が響く夜』(カラー35分)を上映。会場を訪れた市民や関係者の皆さんは興味深げに映像を鑑賞し、25年ほど前のこの映像に若いころの知人が登場すると懐かしそうに眺め、談笑したりしました。

講演会で福井さんは「屋台の変遷」について講義を行いました。古文書などを示しながら「村祭り」としての古川祭と「町場の祭り」としての古川祭について、それぞれの特徴などを紹介。かつて行列は屋台ありきの考えではなく、単層の屋台の上でさまざまな奉納行事や出し物を行ったり、屋台以外にも工夫を凝らした出し物を披露したりしていましたが、徐々に屋台へ重きが置かれ、見送り幕や彫刻などさまざまな装飾が施されるようになっていったと強調しました。

本永さんは「古川祭屋台の特徴」と題して講演しました。「祭り屋台が所属する台組と行政区が同じであること」「台組ごとに屋台蔵や秋葉神社があること」などは意外と知られていない大きな特徴だと指摘。また、「細かな点での違いはあっても、それぞれの屋台の造りはよく似ている」と強調し、各屋台の写真をていねいに見比べたりしながら説明しました。屋台が造られた年代なども示しながら「明治時代以降に造られ、比較的新しい屋台が多い」ことも特徴の1つだと説明しました。

この日は、古川祭に関する書籍や資料の展示などもあり、参加者の皆さんは手に取って熱心に見ていました。受講した古川町の後藤尚也さんは「屋台についてはあまり知識がないので、これまでは『きれいやな』と眺めているだけでしたが、今日の講演で知識を得て見方が変わりました。細部の飾りとか凝ってあるところなど屋台の特徴がよく分かりました。今年の古川祭も楽しみ。もっと知識を付けていきたいです」と感想を話していました。

当日の様子