「飛騨古川の戦国武将と山城展」関連のギャラリートークが行われました

2月24日(月・祝) 古川郷土民芸会館

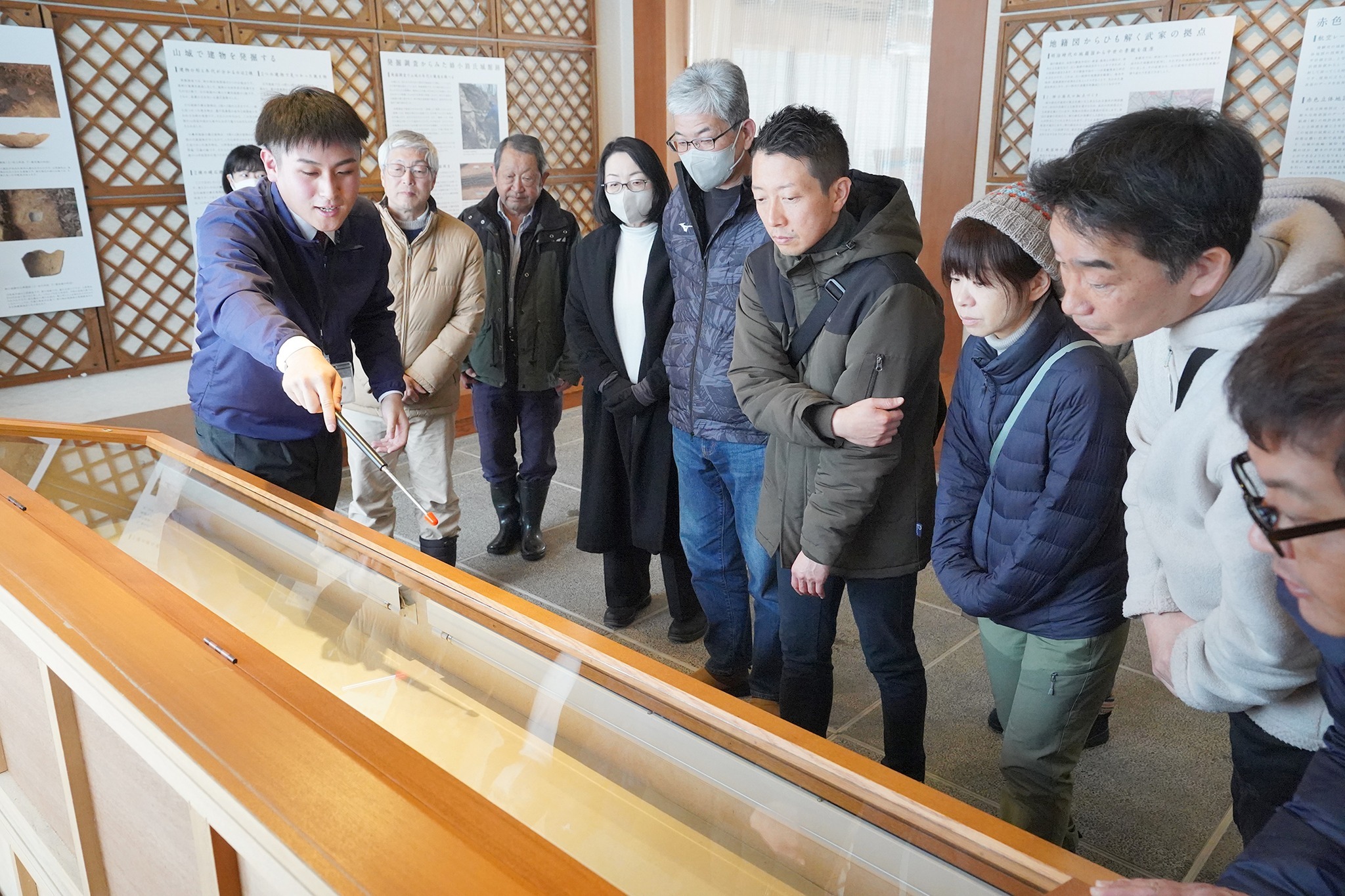

古川町の街なかポケットミュージアムで開かれている企画展「飛騨古川の戦国武将と山城展」と関連した史料やパネルなどが展示されている古川郷土民芸会館で、市学芸員が展示内容や調査成果などを解説するギャラリートークがありました。

展示では、中世に飛騨を治めていた姉小路氏、江馬氏、三木氏、金森氏それぞれの系譜やその歴史、互いの関わりなどの紹介の他、測量や歴史地理、文献史料、発掘などさまざまな調査研究から明らかになった成果をパネルで紹介。また、江馬氏城館跡から出土した土師器などの遺物も展示し、飛騨市の中世遺跡について分かりやすく説明しています。この日は、同展を企画した飛騨市教育委員会の木下孔暉学芸員が解説しました。

木下学芸員は、それぞれのパネルや展示史料の内容についてふれながら、各武将の歴史や飛騨で果たした役割、それぞれの関わりについて分かりやすく紹介しました。また、各武将が築いたり改修したりして活用した山城について、それぞれの特徴などをあげながら、行われた調査研究の内容とその成果を報告。元々は有事に使われていた山城が、戦乱が長く続くことで、やがて居住生活や儀礼の場としても使われるようになった変遷が分かるなどと説明しました。江馬氏城館跡の遺物からは、その暮らしぶりもうかがえるなどと紹介しました。

調査研究によって、治める領主が変わるごとに山城も姿を変えていったこと、それぞれに応じた城下町が築かれたこと、戦国時代の城郭遺構がよく残っている山城群であることが分かったことを受け、これらを守り伝えていくために保存活用計画を立て、山城ガイドの養成や情報の発信を行い、愛着を持ってくれるファンや市民を増やそうと取り組みを進めていることを説明しました。

この日は、山城に関心がある人など10人が来場して熱心に耳を傾けたり、展示物をじっくり見ていました。トーク終了後には「山城にはどれくらいの人がいたのか」「冬は使っていたのか」「籠城する時などに水はどう確保していたのか」など質問も活発に寄せられました。

古川町の櫻井和幸さんは「ギャラリートークはとても分かりやすかったですし、資料を見ながら話を聞くという機会はあまりないので良かったです。詳しく掘り下げたところも聞きたかったので、もう少し時間があったらなあと思いました」と感想を話していました。

当日の様子