市民向けの歴史講座「歴史的公文書夜話」を開催

3月26日(水曜日) Fabcafe Hida

飛騨市が保管している、明治から昭和中期にかけて作られた行政資料や受け継がれてきた歴史資料などの価値や面白さを広く知ってもらい、これらの資料の適切な保存と有効活用につなげようと、初めてとなる市民向けの歴史講座「歴史的公文書夜話~資料から町の歴史を覗いてみよう」が開催されました。

飛騨市には歴史的価値の高い公文書や歴史資料が多数保管されていますが、その全容がつかめておらず、永年にわたる保存環境の整備や閲覧に向けた対応が課題となっています。これを受け、調査を進めて資料の全容を把握し、保存・公開に向けて検討を行う調査整理事業を令和8年度以降、本格的に始める予定です。今年度から、必要となる調査の内容や視点を整理するため専門家や市職員による検討会が行われているところで、この講座を通じて意見を交換し、今後の方向性を探りたいとしています。

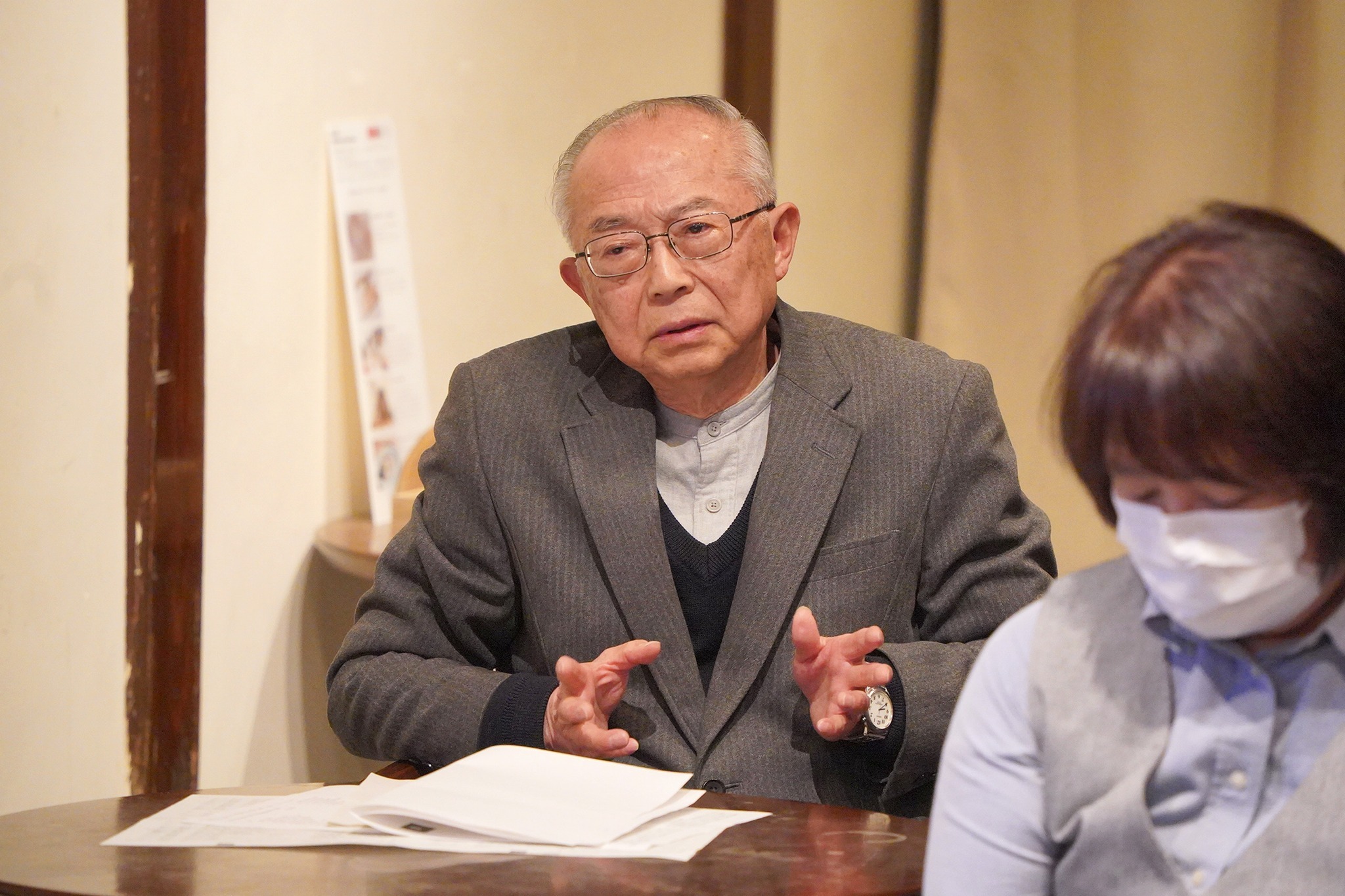

この日は、古川町史の編さんにも携わってみえる岐阜大学元教授の早川万年さんが「歴史資料から見出すもの~地域の文化資源として」と題し、公文書をめぐる現状やその価値、読み解き方、後世へ残していく意義などについて講話を行いました。

都市部では先の戦争での空襲で焼かれてしまったり、地方でも火災や水害で消失したり町村合併のたびに古い資料が廃棄されたりして、資料があまり残っていない自治体も全国的に多いと説明しました。その中でも飛騨市は、古川大火から守るために役場職員が資料を持ち出していたり、敗戦後にすべて廃棄するよう命令された軍隊の資料も古川町では多く残されていて驚いたと紹介。「役所の担当者が『残しておかなければ』と考えた気持ちも含め、これだけ多くの資料が残されていること自体に着目したい」「市町村役場は我々の暮らしに密接不可分な組織であり、その行政資料は100年200年にわたって変化してきた我々の歴史を振り返る際の非常に貴重な資料となる」などと強調しました。

古川町で起きた災害を時系列でまとめた年表を示しながら「古川大火やスペイン風邪、38豪雪や56豪雪などを大雑把には知識として持っていても、その時々に起きた事実は実際には膨大で、我々が知らない事実がほとんど。しかし、知らないものは歴史上無かったことと同じになってしまう。これが歴史と事実を考える際に非常な重要なポイント」などと指摘。「学校教育で伝えられる歴史は、全国をスタンダードとしたごく一部。飛騨の話はほとんど出てこない。この地域に生きる我々は、もっと身近なところにも目を向けることが大切では」などと呼びかけました。

後半は、古川町の千代の松原公民館で保管されている、古川大火や古川祭、災害などに関する資料の現物を実際に手にとって読んでみる体験も実施し、意見交換も行われました。参加者からは「古川大火について記された古川町役場日誌の現物を見ると、火災の経過と被害に関する一部分の筆跡が同じだと分かる。ここから、発災当日からしばらくは日誌を書いている余裕がなく、後になってまとめて記した様子がうかがえる。活字では分からなくても、生の資料なら手に入る情報がある」などの意見が寄せられました。

歴史資料の本物を見たいと考えて参加したという富山県高岡市の東海廉之さんは「本物をさわったのは初めてでとてもいい機会でした」「身近なことを知ることで、自分の住んでいる地域の人やものを大切にする気持ちがわいてくるのでは。こういう集まりをつくるのはとても良いことだと思います。実際の資料をみんなで読んだりできると、もっと認識を深められるのでは」などと感想を話していました。

当日の様子