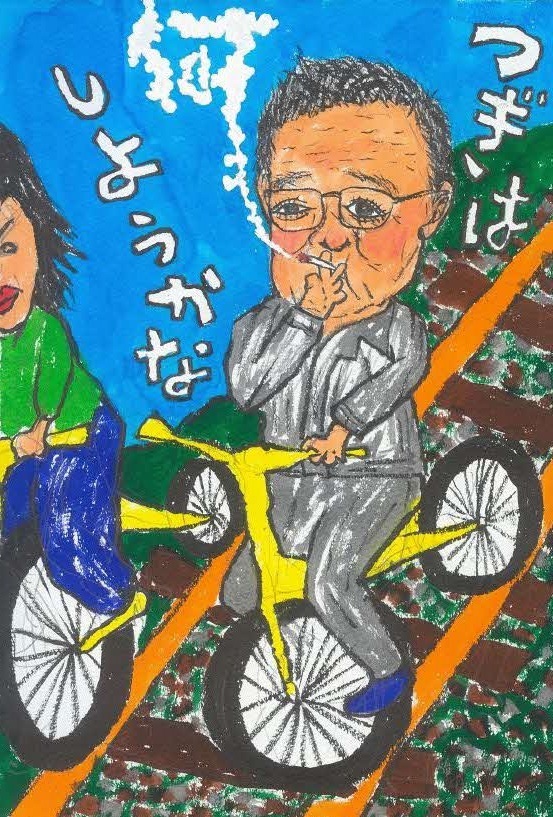

飛騨びと言の葉綴り~神岡町・山口正一さん

文/オカダ ミノル 絵/波岡 孝治

山口 正一(やまぐちしょういち)さん

神岡町『何事にも執着し過ぎず~Gattan Go!未練遺さず潔く、引き際の魔術師たれ!~山口正一』

人っ子一人いない、旧神岡鉄道奥飛騨温泉口駅。木陰に佇み、高原川を渡る川風にこの身を預け、俗世の穢れをこっそり落としていると、少年のように瞳をキラキラ輝かせて、老紳士が親し気に声を掛けて来た。「ガッタンゴーに乗りにござらしたんかぁ?そりゃあお気の毒やったなぁ。今日は水曜やで、ガッタンゴーは定休日やぁ」。老紳士はまるで我が事のように、残念そうな顔をした。「いやいやぁ。ガッタンゴーに乗りたかったのもやまやまなんですが。でもそれより、ガッタンゴーの産みの親が、この辺りにお住まいだと小耳に挟みまして、そしたらどうにもこーにも、その方にお逢いしてお話が伺いたくなっちゃって・・・」と告げた。すると「まぁまぁ、せっかくここまでござらしたんやで、良かったら家でお茶でもどうや?直ぐそこやで!」。促されるまま、親切な老紳士の後を追った。

「ガッタンゴーの産みの親ってのは、ちょっと大袈裟やけど、まぁ私が言い出しっぺであり、名付け親には違いないやろなぁ」。男の名は、山口正一(76)さん。高原川に架かる釣瓶橋の東、殿にある(有)山口木工所のれっきとした会長取締役だ。確かに釣瓶橋を挟んで、旧奥飛騨温泉口駅は指呼の間である。「まぁ、コーヒーでもどうぞ」。真新しい木の香りに包まれた、ウッディーなラウンジからは、眼下を蛇行する高原川が臨める。

山口さんは昭和24(1949)年、祖父が昭和2(1927)年に船津座の隣に創業した、山口木工所の住居兼工場で、4人姉弟の長男として誕生。「明治38(1905)年生まれだった祖父虎三は、とても職人として優れておりました。また同時に、近代的な経営感覚も持ち合わせており、当時としては珍しく給与制を一早く取り入れたようです。だから当時の若い職人は、『嫁をもらうために入社した』と言う者も多かったとか。戦後も、戦地から復員した職人を再雇用し、厚生年金や社会保険もいち早く導入したようです」。何故手先が器用で優秀な職人の祖父は、経営のセンスにも恵まれていたのか?ええっ、なんてぇこったぁ!天は二物を与え賜(たもう)たとでも言うのかぁ!「そもそも祖父の虎三は、大坪酒造さんの抱え職人として、酒造りの道具類の指物を手掛けておったんです。そんな頃、大坪酒造さんの経営に対する考え方も、密かに見様見真似で学んだんでしょうねぇ。そんなこんなで、兎にも角にも儲けるには、自分が親方にならにゃあって考えたんだと思います。だから創業時の昭和2年には、飛騨でもいち早く手押し鉋や自動鉋も導入していたようです」。

終戦間も無く、復員兵の職人も積極的に再雇用し、山口木工所はやがて訪れる高度経済成長期を見据えるかのように、徐々に近代的な体制を整えようとしていた。そんな矢先の昭和24年に正一さんは誕生。神岡の新制中学を出ると、高山市の岐阜県立斐太実業高等学校の工芸科へと進学。「やっぱり家業が家業でしたからねぇ」。そして推薦で大学へと進学。「何だかんだと言ったって、まだ遊びたい盛りでしたからねぇ」。正一さんは照れ笑い。大学を出ると、羽島郡岐南町にある木工所に、住み込みで勤務。「まぁ、早い話が家業に入る前の丁稚奉公みたいなもんですわ」。ところが入社2ヶ月後。「やがて家業に戻る前にと、バックパック一つで、北欧からヨーロッパを南下。さらにジブラルタル海峡を渡り、モロッコやナイジェリアまで足を延ばしたんです」。さすがは将来木工所の三代目を継ぐ身。北欧家具やらヨーロッパの家具作りなどを、学ぶためだったんだぁと、感心していると・・・。ところがどっこい!「それが当時は、まったく木工製品に目が向かなくって。それよりも、明日何処へ行って、何処に泊まって、何を食べようかと、もうそればっかり!でも今考えると、私の人生の中でも、未だに決して色褪せることのない、来る日も来る日も一期一会をひたすら積み重ね続けた、とても充実した独りぼっちの『私の西遊記』そのものだった気がします」。昭和46(1971)年当時の金額で4~50万円を、正一さんは自分のために投資した。そして12月に岐南町の木工所へと戻り、隣接する寮に住まって、工場で現場作業を学び、その後事務方に回り営業についても学んだ。岐南町の木工所は、入社早々半年近くの長期休暇を認めるという、返す返すも大らかな会社だったものである。

昭和48年、神岡へと帰郷し家業に就いた。「神岡の人口は、私が中学を出る頃がピークで、その後鉱山の斜陽化が進み、神岡へ戻った頃は人口も2/3ほどに減少しておりました」。その翌年には、営業エリアを飛騨全域へと拡大せんと、旧知を頼りに飛騨全域を隈なく駆けずり回った。「ちょうどその年のこと。工場から出火しまして、そりゃあもう大騒動に!」。消防団やご近所のバケツリレーで、何とかかんとかやっとのことで鎮火。「火事見舞いにみんなが集まってくれて、妹の同級生も炊き出しにやって来てくれましてなぁ。当時私は、名古屋の娘さんと付き合っておったんですが、その娘は火事見舞いどころか電話一本くれただけでしてねぇ。それよりも妹の同級生なんて、2日も炊き出しを手伝ってくれて!その働きっぷりに、ついつい絆(ほだ)されちゃったんですかねぇ?・・・実を言うと、その妹の同級生が今の嫁なんです・・・」。炊き出しに尽力してくれた、妹の友達を労うはずが、いつしか感謝の心は恋心へ。恋心も先の大火で類焼し、貰い火の一つとなったのだった。そして昭和50(1975)年に深雪さんと結ばれ、昭和51(1976)年に現社長である長男、研太さんを授かり、その下にも1男1女を儲けた。

当時の日本は、あのオイルショックも何とか乗り越え、再び経済成長への軌道に乗ったばかり。「造り付け家具の製造がメインでして、公共工事も多く、営業エリアも飛騨だけに留まらず拡大していったものです」。昭和59(1984)年、35歳の年に先代の父から、社長職のバトンを受け取ると、遮二無二走り続けた。「当時は全国にゴルフ場が乱立した時代。ですから全国各地のゴルフ場の、クラブハウスやフロント、それにロッカールームなどの造り付け家具の注文が目白押し。まぁここだけの話し、1つのゴルフ場当たり2~3千万円の仕事を請け負うために、こっちも会員権を500万円ほどで買って!多い時は全国各地のゴルフ場会員権を、いくつもいくつも持っとったもんです。まぁ、中にゃあ潰れてまったゴルフ場もありましたけどなぁ」。順調に社業を安定軌道へと導いて行った。

そんな中、故郷神岡の町と共にあった、旧神岡鉄道が平成18(2006)年11月30日を持って廃線となる方針が定まった。「私たち神岡の者にとっちゃあ、神岡鉄道は神岡の原風景の一つであって、誰もが、これまでありがとうって気持ちと、何とか線路を存続出来ないかって、そんな想いが渦巻いて・・・」。正一さんは窓の外に広がる、北アルプスの稜線を眺めた。「そんな頃でした。木工所の仲間達とサイパンへ旅行に行ったんです。仲間たちは海に行ったりゴルフしたりしてました。でも私はマウンテンバイクに乗ってジャングルを走ると言う、オプショナルツアーにたった一人で参加したんです。きっとその当時、私の中に『想い』のようなものが、芽生えようとしていたんですかねぇ。現地のガイドとマウンテンバイクでジャングルの中を駆け抜けていくと、あちらこちらに鉄道のレールが顔を出してたんです。ガイドの説明によれば、戦時中日本軍が物資輸送のために敷設したレールなんだと!戦後はすっかり土に埋もれていたものの、戦後60年も経って、レールを覆っていた土が風雨に晒され、顔を出したんだと」。ジャングルの茂みの中、木漏れ日に浮かぶレールの軌道。「あっ、これだぁ!」。正一さんの脳裏に、神岡鉄道のレールの上を駆け抜ける、マウンテンバイクの姿が舞い降りた!「神岡へ帰ると、直ぐにマウンテンバイクをネットで取り寄せ、地元の鉄工所へと持ち込んだんです。マウンテンバイク2台を、神岡鉄道の軌間である1067 mmに合わせて、鉄製のフレームで固定させ、レールの軌道上でペダルを漕いで、走らせられるようにしてくれんかと頼み込んで!」。約2ヶ月後には、試作車が完成した。「試作車の予算は、神岡鉄道協力会の残金があったのと、2005年には市からの予算も付いたんです」。2006年11月30日、神岡町の発展や、人々やモノの輸送に貢献した神岡鉄道が、この町に生きる人々に惜しまれつつ、最後の瞬間を迎えた。「誰もかれも町の人らは、神岡鉄道へのこれまでの感謝の気持ちで一杯でした。そして同時に神岡の町の、原風景の一つである線路を、レールを失いたくない!だから線路を再利用しながら、線路の保全を続けようじゃないかと、ガッタンゴーの営業を2007年からスタートさせたんです」。初年度は、GWと夏休み限定で営業を開始。「そしたら非常に反響があって、マスコミが挙って取り上げてくれましてねぇ」。正一さんの目論見を越え、5~6年後には年間200日の営業日数を数えた。「また全国各地で同様に、廃線となった路線を抱える地域から、視察や見学にと、年間で10件ほどもござらしてねぇ。熊本県くま川鉄道のくまチャリとか、群馬県の吾妻峡レールバイク『アガッタン』とか」。

そんな頃の事。「私も35歳の年に社長に就任しましたから、会社も安定軌道に乗っている間に、長男に社長職を譲ろうと決めておったんです」。平成23(2011)年、社長業を長男に譲り、会長職へ。「息子も中々のアイデアマンでして、積極的に社長業を私から吸収して邁進してくれたんです。ですからもう、私の出番も無くなってまって!」。

そして時を同じくするかのように正一さんは、レールマウンテンバイクガッタンゴーの運営母体である、NPO法人 神岡・町づくりネットワークの専務理事としての職も辞した。「ガッタンゴーもどうにか安定期に入り、次の世代の方たちにバトンタッチせんと!まぁ、何事も一番調子が良く、上手く行っている時こそが、身の引き際」。執着心の欠片を微塵も感じさせない。あっけらかんと、正一さんが笑った。「旧奥飛騨温泉口駅から旧神岡鉱山前駅まで往復約5.8kmのまちなかコースも、旧漆山駅から二ツ屋トンネルまで往復 約6.6kmの漆山渓谷コースも、いずれも神岡の町を、そして神岡の自然の景観を知って触れていただく、最高のエクスペリエンスです。沿線には民家も少なく、真っ暗でヒンヤリとしたトンネルを抜け、高低差のある鉄橋を越える。いずれもが非日常の連続。やっぱり他に何にも無いところが最大の魅力やなぁ。神岡の町と旧神岡鉄道の線路は、神岡のヘリテージとして護り抜かねばなぁ。本当に今思えば、旧神岡鉄道の利活用に、共に関わってくれた多くの仲間達あってこその物種であり、感謝の念に堪えませんって!」。

全ての役職を潔く辞した「引き際の魔術師~山口正一」は、木工所もガッタンゴーも、誰よりも誰よりも深い愛情を抱き、今日もそっとそっと見守り続けている。