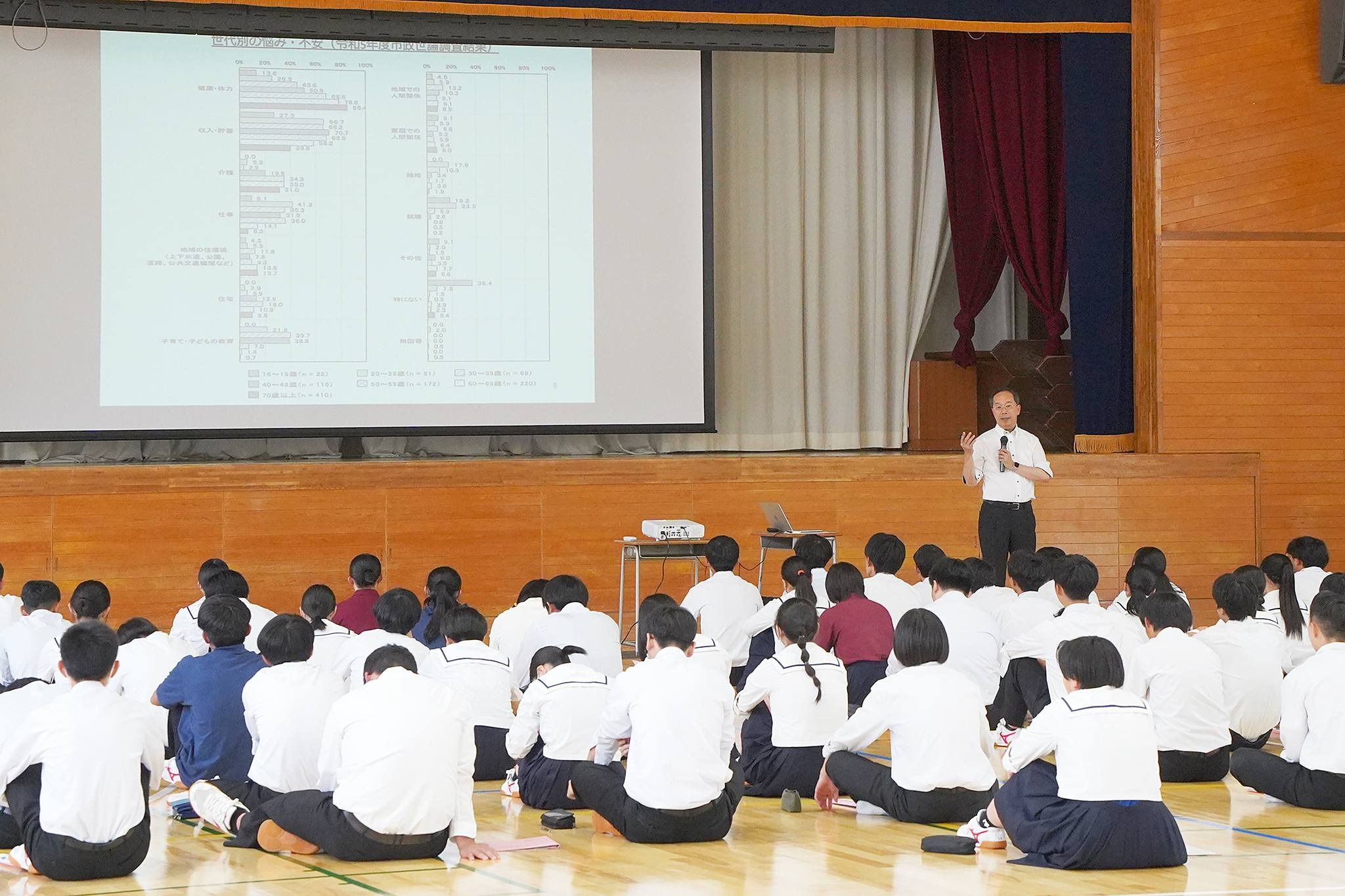

吉城高校普通科の2年生を対象に都竹市長が講義を行いました

6月25日(火) 吉城高校

吉城高校普通科の2年生78人を対象に、年間を通じて取り組む学校設定教科「ESD」の一環で「地域プロジェクト学習」が行われ、都竹市長が「地域課題解決とは何か~飛騨市の実践から~」のテーマで講義を行いました。

「ESD」とは、自分が関心のある分野や得意な分野にかかわる地域課題を自ら発見し、解決に向けて探究活動を行いながら課題解決につなげる学びを行うものです。今回は都竹市長が飛騨市の課題や魅力の紹介の他、地域課題を解決するための考え方や手法などについて講義を実施。実際に手がけている市の事業の事例などを交えながら、分かりやすく解説しました。

生徒や保護者らに事前に行ったアンケートの結果や市政世論調査の結果などを示しながら、生徒が考える困りごとと、生徒の父母や地域の皆さんが考える困りごとは大きく違っていることを指摘しました。自分たちの困りごとと社会の困りごとは必ずしも同じではなく、自分目線で地域の課題を見つけることはできないと強調。みんなが困っていることを何とかしようというのが課題解決だとし、市が行っている施策のほとんどが「困りごとの解決」だと説明しました。

大半の地域課題の根っこは人口減少にあるとしながらも、人口減少は早くとも60年先まで止まらないだろうと示し、「これは私たちが初めて経験することなので、解決に向けた正解がなく、皆さんを含め私たちみんながそれぞれ考えなければならないこと」と話しました。

また、飛騨市が抱える「獣害対策」「買い物弱者対策」「介護人材の不足」などさまざまな課題に対して、市が進めている具体的な施策についても紹介しました。地域の課題は「困りごと」や町の人たちの「不満」「不安」となって現れると指摘し、「こうした困りごとや不満、不安をていねいに調べることから課題の発見につながる」と強調。「机に座って考えているだけでは課題は見つからない。現場に出て実際に不具合を見て、人に聞いて、調べることが大切。現実と理想との間に生じているギャップの原因を調べ、解決策を考えて実際に取り組み、うまくいかないところは振り返って改善するといった繰り返しが必要です」と説明しました。

最後に「机の上、校舎の中で考えていても何も出てきません。いろんなことに関心を持ち、話を聞きに行き、試しにやってみて。みんなが困っていることが少しでも解決されて笑顔になるにはどうすればいいかを考えて」と呼びかけました。

講義を聞いた堀内蓮二さんは「自分たちの意見や欲しいものと、親の考えは違うことが分かりました。僕らは悩みがないから、欲しいものだけ言っていたように思います。社会が見ている価値観が分かって良かったです」「農家が減っている現状があるので、農家を増やすにはどうしたらいいかや、自分たちに何ができるかなどを調べてみたいです」と話していました。

当日の様子