市内の外国人と市民が共に防災について学び、交流しました

2月16日(日曜日)古川町公民館

昨年の能登半島地震に続き、今後発生の恐れがある南海トラフ地震など大災害に備え、神岡町の多文化共生交流会「ippo to the world」(高知尾瞳代表)が外国人のための「防災勉強会」を開きました。

同団体は地域に暮らす外国人と市民との交流を通して、互いの距離を縮めてもらおうと組織したボランティア団体です。今回はベトナムとマレーシアから訪れている7人を始め、市防災士会や一般市民の皆さんが参加し、講話やゲーム型防災研修プログラム「風水害24」を体験しました。

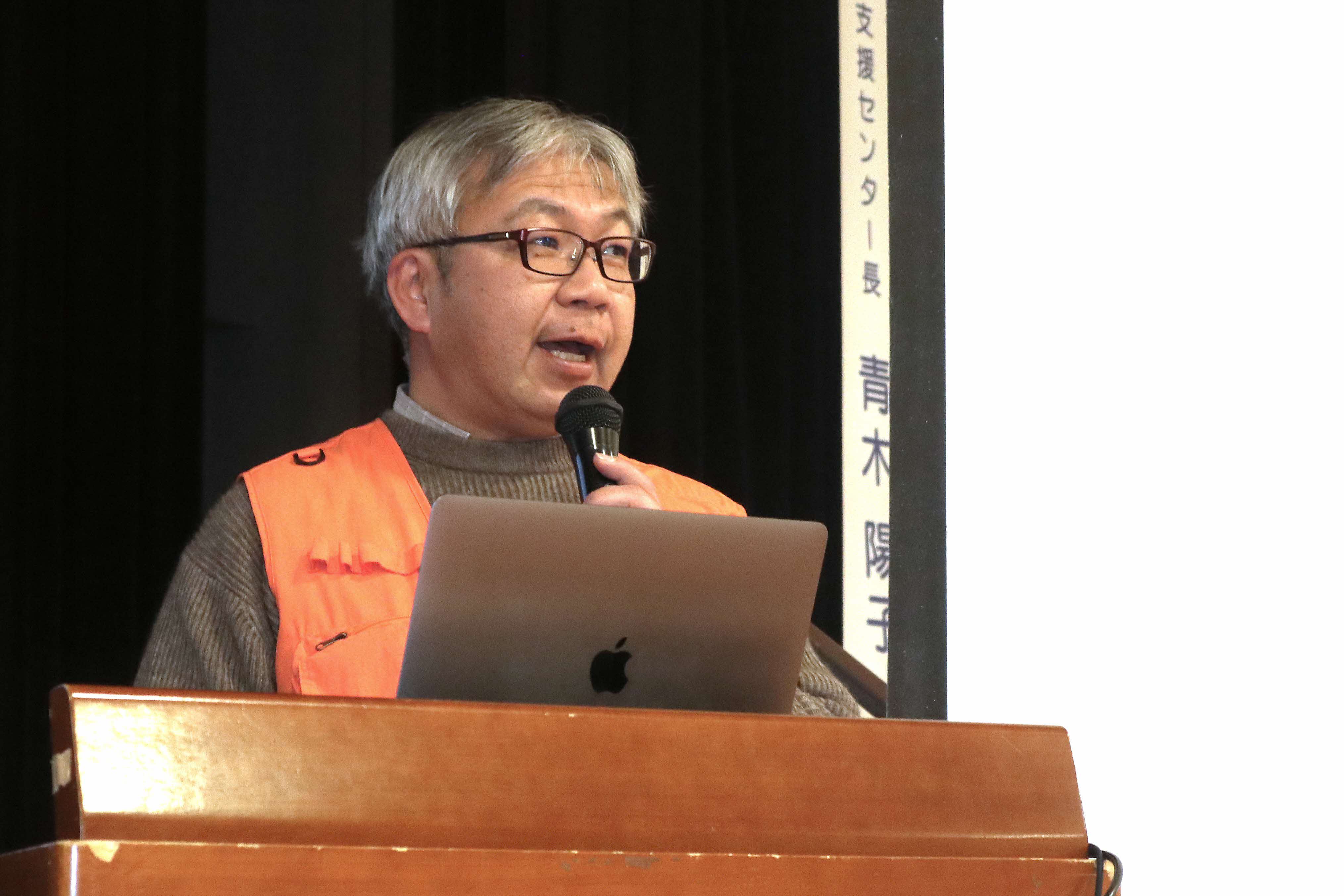

最初に防災士会事務局の北平智久さんが、外国人に配慮した防災に関する基礎知識について講義を行いました。北平さんは「在留カードやパスポートは肌身離さず身につけ、下着などの必需品は最低でも3日分は袋に入れて災害に備えてください」などと話しました。

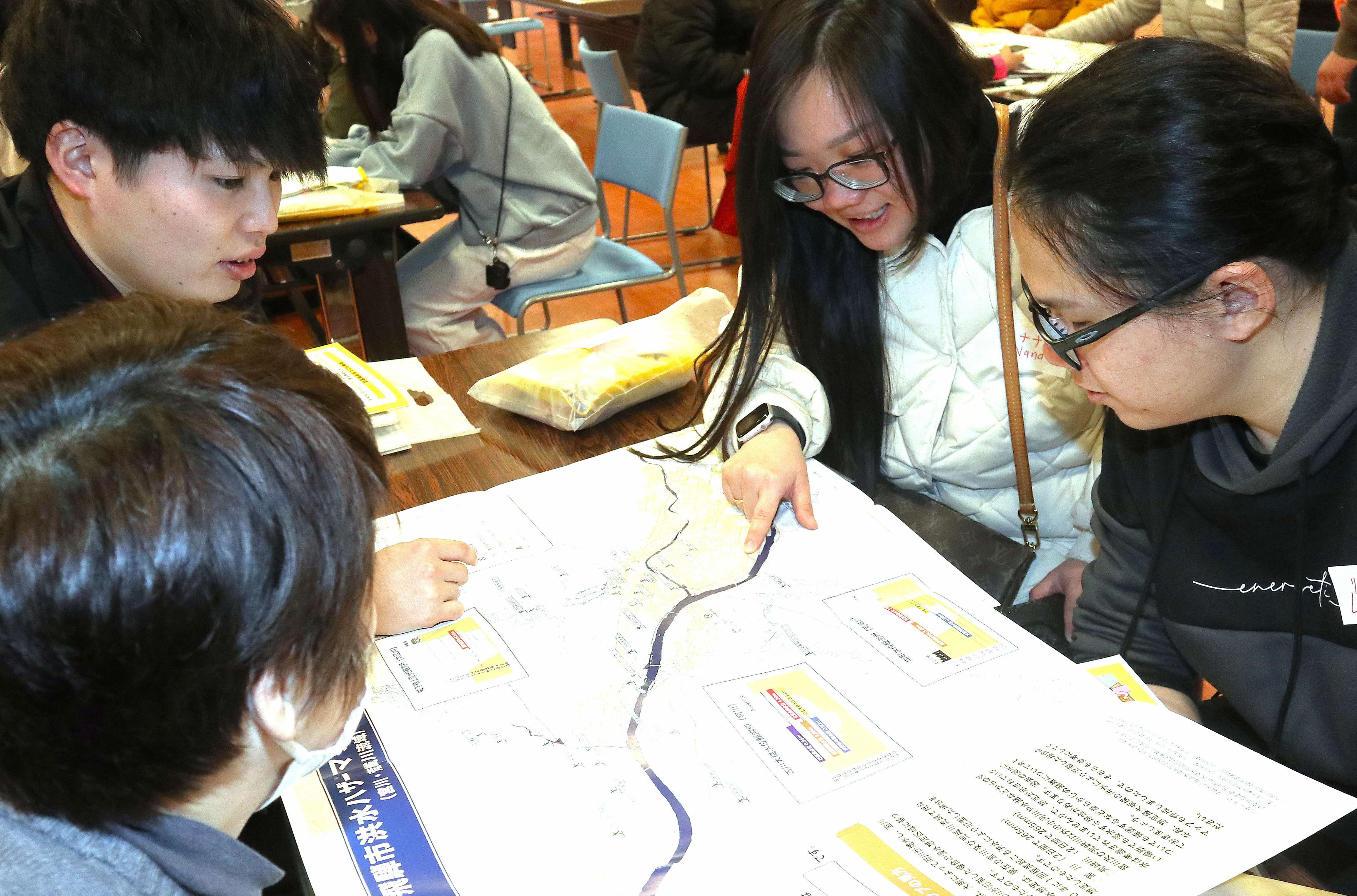

また、冊子「飛騨の防災」を参考に市内で発生する災害や、土石流など危険が迫った時の予兆について教えました。洪水ハザードマップを使って自宅や勤務先の場所、避難経路などを確認したり、水害に備えて町内会の皆さんと一緒に側溝の点検、掃除を行うなど日ごろからできることについても考えてもらいました。

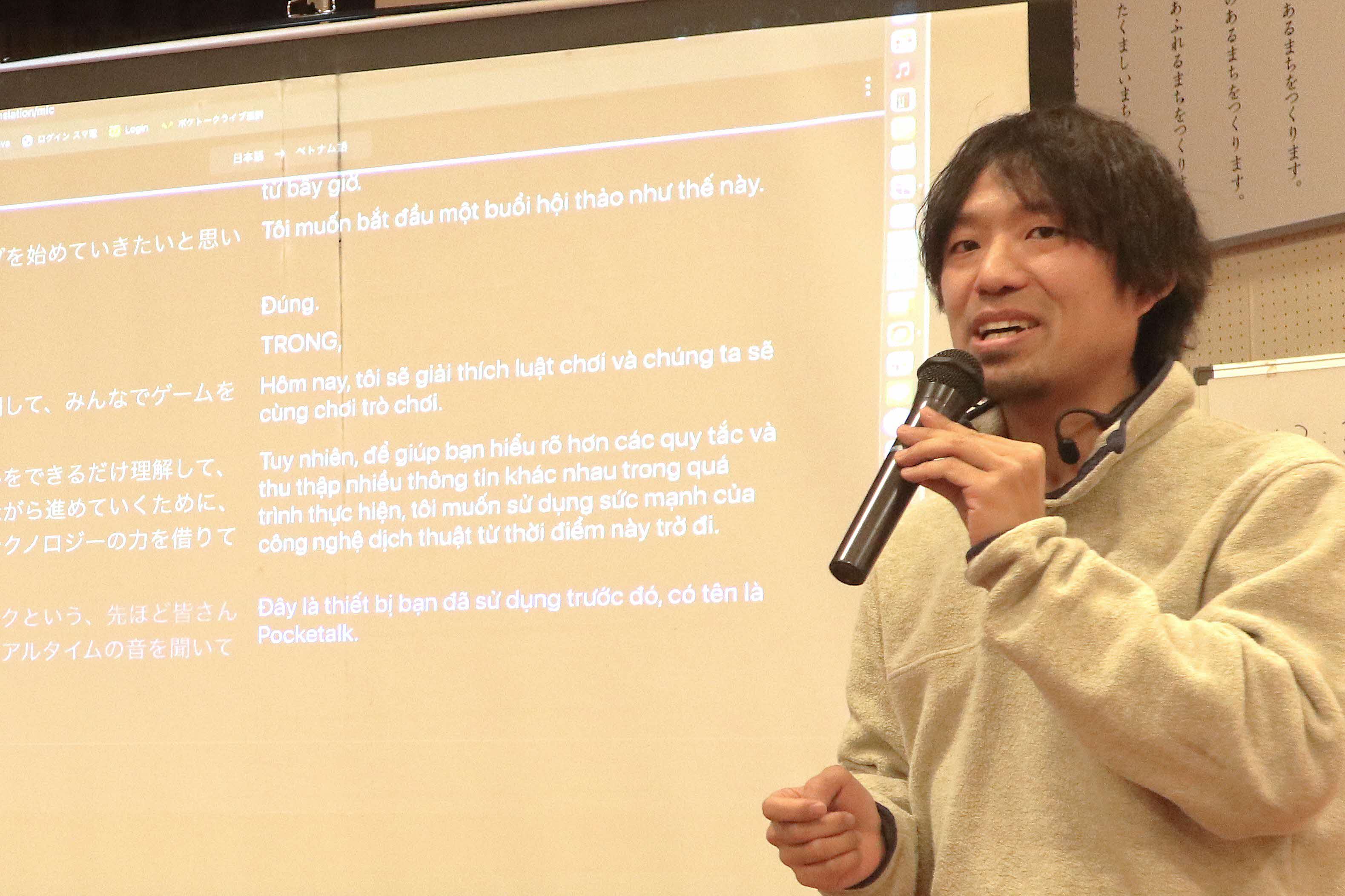

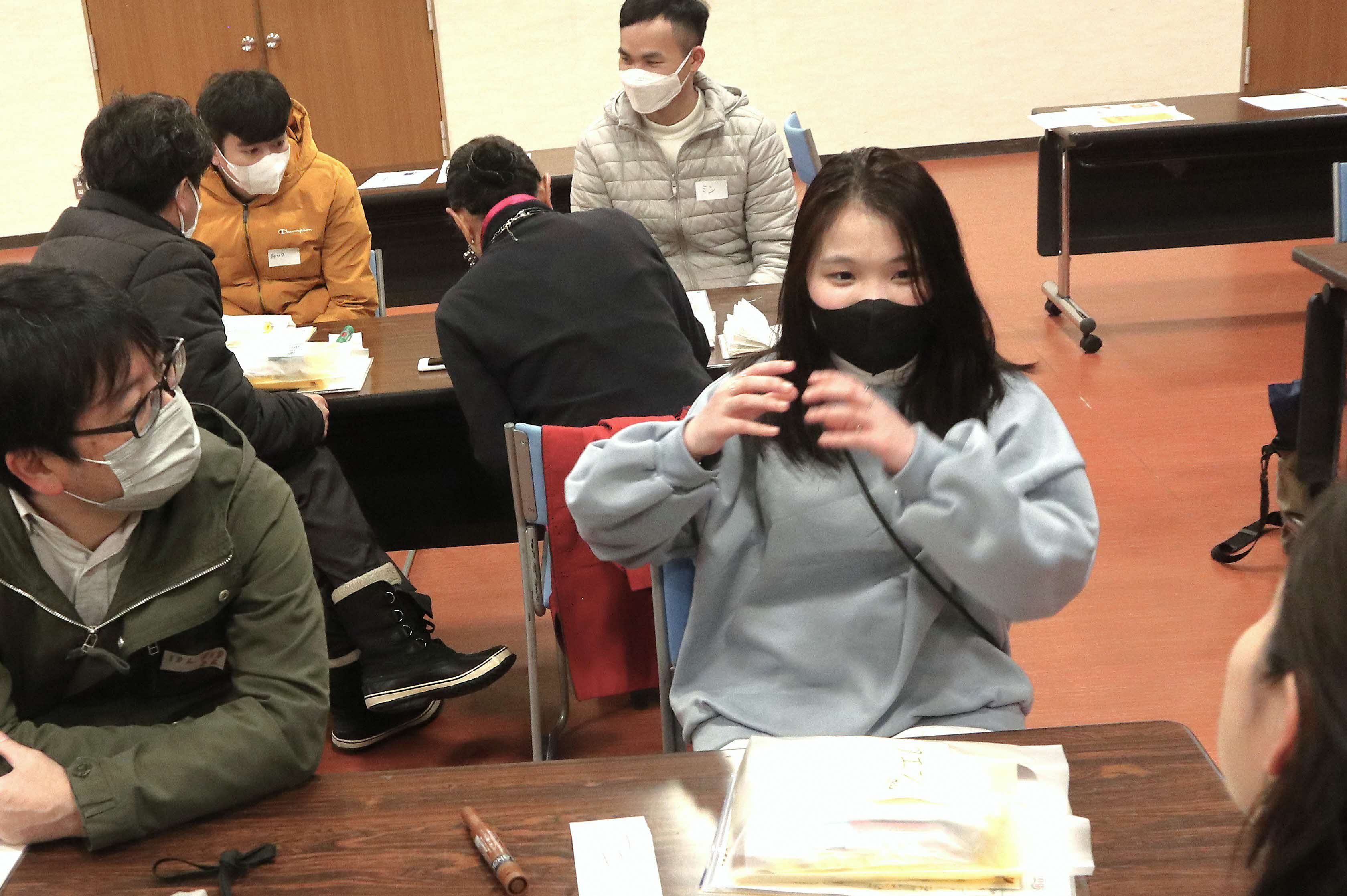

この後、地域サイエンスコミュニケーターの高知尾理さんを講師に「風水害24」を行いました。参加者は「命を落とさず、一人でも多くの人を助けよう」というゲームの目的を果たそうと、防災士の皆さんのサポートを受けながら真剣に取り組んでいました。また、今回初めてAIによる通訳機能を備えた機器が登場し、言語の壁もなくスムーズな進行が可能になりました。

ご夫婦で参加したマレーシア出身のチン・シー・インさんとリン・ホック・ミンさんは「マレーシアは災害が少ないので防災訓練はほとんどありません。日本は台風が多いし、土砂災害など予測できないものも発生するので、備蓄品や避難所の確認など万一に備えて日ごろから準備しておかなければと思いました」と話されました。

また、参加者には防災グッズや保存食、ハザードマップなどが贈られ、高知尾瞳代表は「今日の勉強会は災害が発生した時、わが身や家族を守り、慌てなくても済むように行いました。これで防災が何であるか分かったと思いますが、今日学んだことはハザードマップや『飛騨の防災』などでもう一度確かめ、防災グッズや保存食も備蓄品としてまとめて災害に備えてください」とあいさつされました。

当日の様子