水稲の有機栽培についてのコツを学びました

2月28日(金曜日) 古川町公民館

水稲の有機栽培のコツを学ぶ講習会「水稲有機栽培の抑草技術―技術の視点と、非栽培期間の管理の重要性」が開催されました。

飛騨市は令和6年度から、有機農業に携わる人材の育成や栽培技術の向上、給食における有機農産物の活用などに取り組む「種を蒔くプロジェクト」を始め、環境負荷を低減する農業の振興を図っています。今回は、有機栽培における雑草対策を主なテーマに講習を実施。(公財)自然農法国際研究開発センター研究部の専門技術員、三木孝昭さんを招いて話を聞きました。

三木さんは、有機農業の考え方や近代農業との違いなどを示しながら「有機農業では、問題が出てからの対症療法でなく、予防技術が非常に重要」「土地の全体像を把握して農地の生態系を整えることが大切」「日本は南北に長く、それぞれの土地で気候も土壌も違い、水田の条件も違うため、画一的なマニュアルはできない」などと説明。それぞれの土地の気候やさまざまな条件を把握し、そこに合った適切な技術を組み合わせて取り組むことの重要性を強調しました。

これまでに研究してきた成果や具体的な事例などを示し、全く同じ水田でも、前年の秋に稲わらをすき込むのと、冬開けの春にすき込むのでは稲わらの分解の度合いが違ったり、秋から春にかけて明渠を作って排水することで土壌条件が全く違ってくることなどを指摘。土づくりのポイントなども具体的に紹介し、「稲が喜ぶ環境をつくれば雑草はおとなしくなる」と示しました。

また、飛騨市の気象条件や一般的な土壌条件などから考えられる田植えの適期なども紹介。「粘土含量や地下水位が高い水田では、秋からの明渠施工がおすすめ」などとアドバイスしました。

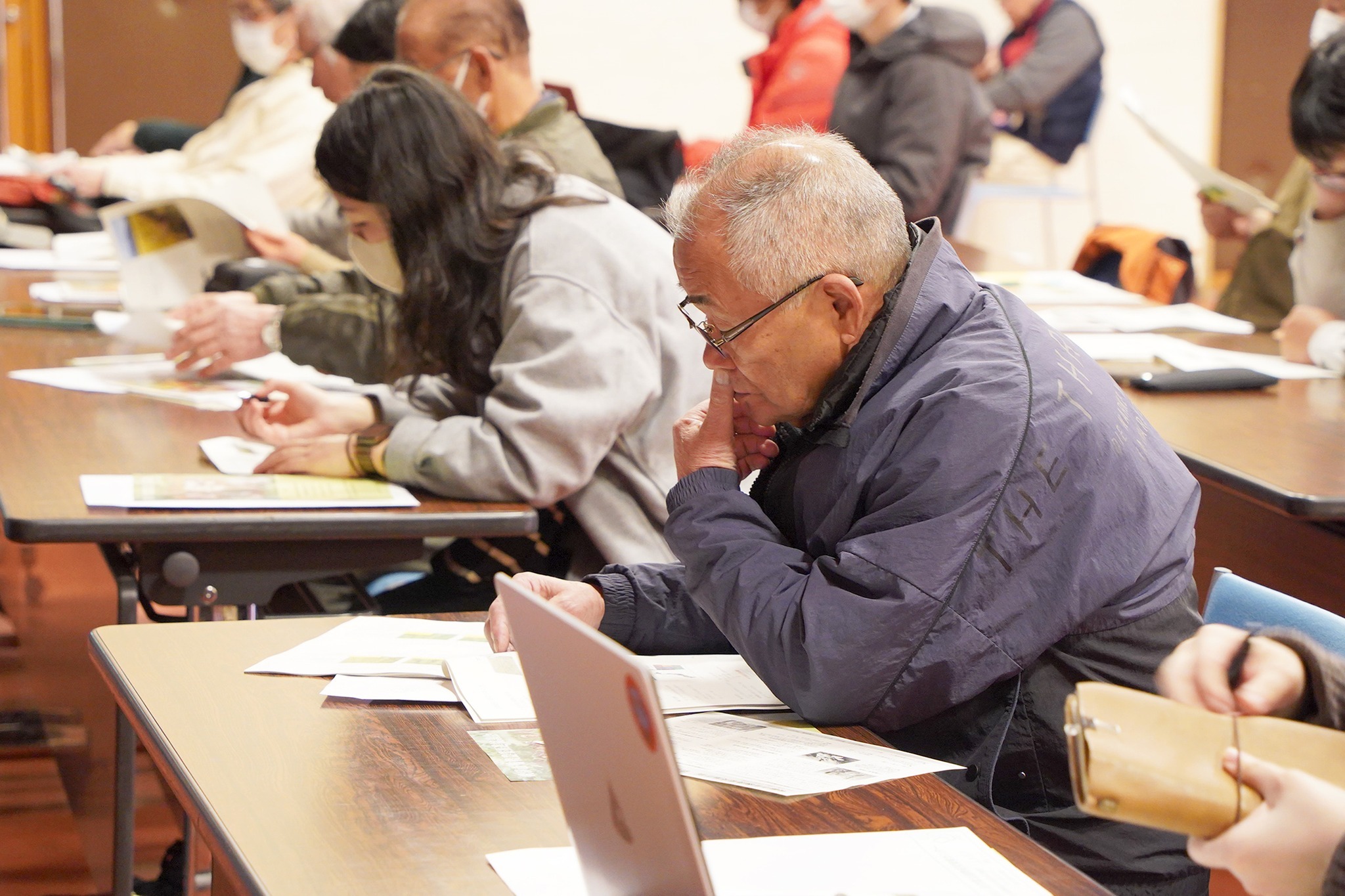

この日は、米作りに取り組んでいる生産者など市内外から約50人が参加。講演に耳を傾けながらメモをとったり、質問をするなど真剣に受講していました。

古川町の佐野亜由美さんは「きちんと分析されてみえることを、すごく分かりやすく説明していただき、面白かったです。草が生えるメカニズムや、稲と草のバランスをとりながら全体を見て、その時々の状況に応じてやっていくことが大切なんだと学びました」と感想を話しました。

また、今年から田んぼを始める予定だという高山市の礒合ちなみさんは「素人目線からもためになる話ばかりで勉強になりました」「素人にも分かりやすい説明でとても参考になりました」と喜んでいました。

当日の様子