東北大名誉教授らを講師に「広葉樹のまちづくりセミナー」開催

印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月28日更新

3月1日(土曜日)市役所

今年2回目のセミナーは“広葉樹の森づくりの面白さを知る”と題して行なわれ、林業や木工関係者ら約50人が受講しました。講師は“多種共存の森の再生”を夢見て、生態系と調和した林業の実証研究に取り組んでいる東北大学の清和研二名誉教授と、元岐阜県森林研究所職員で造林技術研究所を主宰する横井秀一さんが務めました。

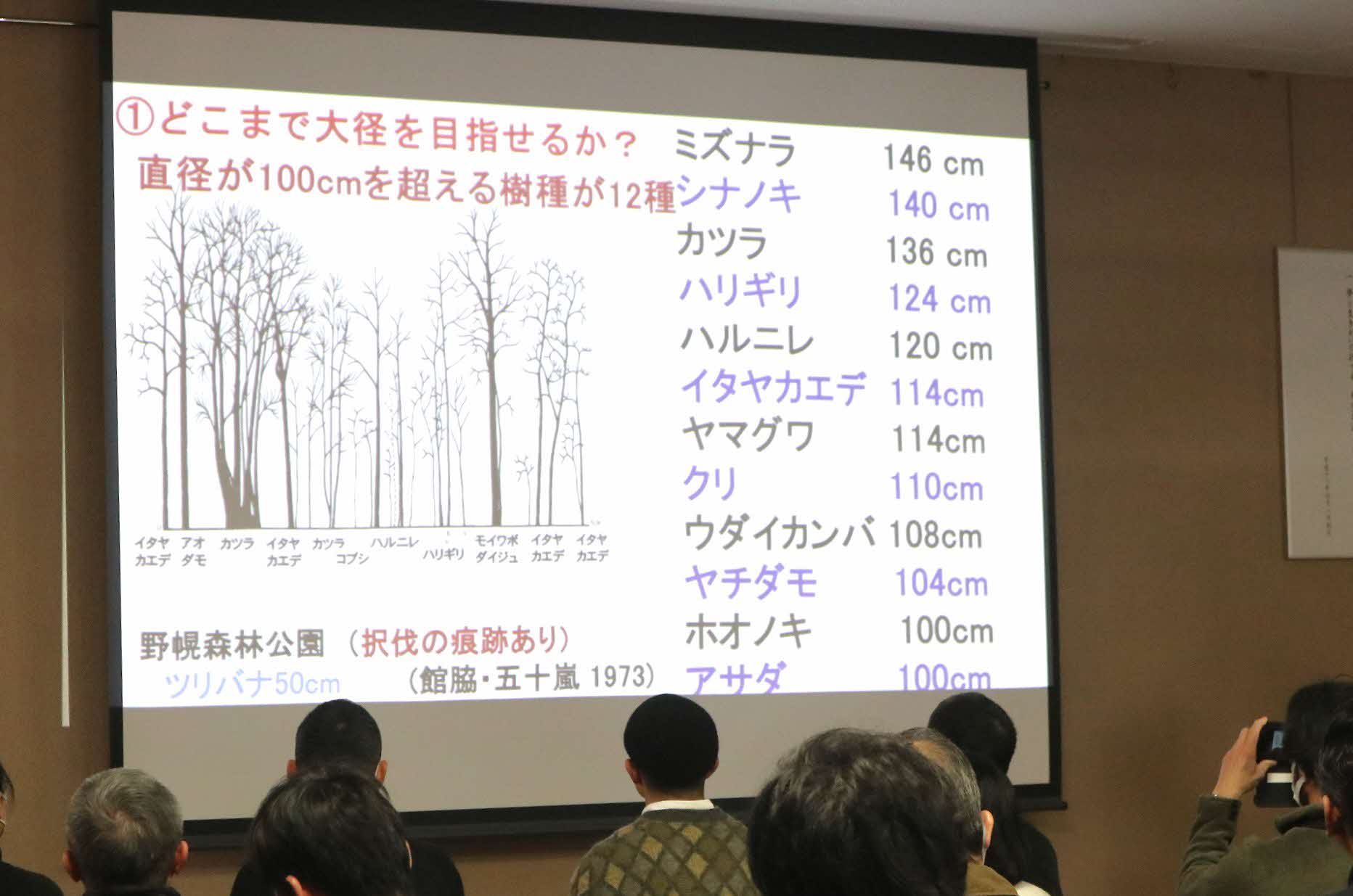

最初に登壇した清和教授は「森林環境を向上させて持続的に木材・木製品を販売して地元を潤す」という今回の課題実現のため、利用価値の低い小径木が多い市内の植生を、大径木が育つ“巨木林”にするノウハウを中心に指導。

大径木は温暖化の主な原因とされるCo2の貯留・吸収においても「小径木が何本あろうと叶わない膨大な炭素吸収量がある」と自身の研究データを示しながらアピールし、「広葉樹林業はあせらず、長い目で将来の繁栄を見据えることが大切だ」と締めくくりました。

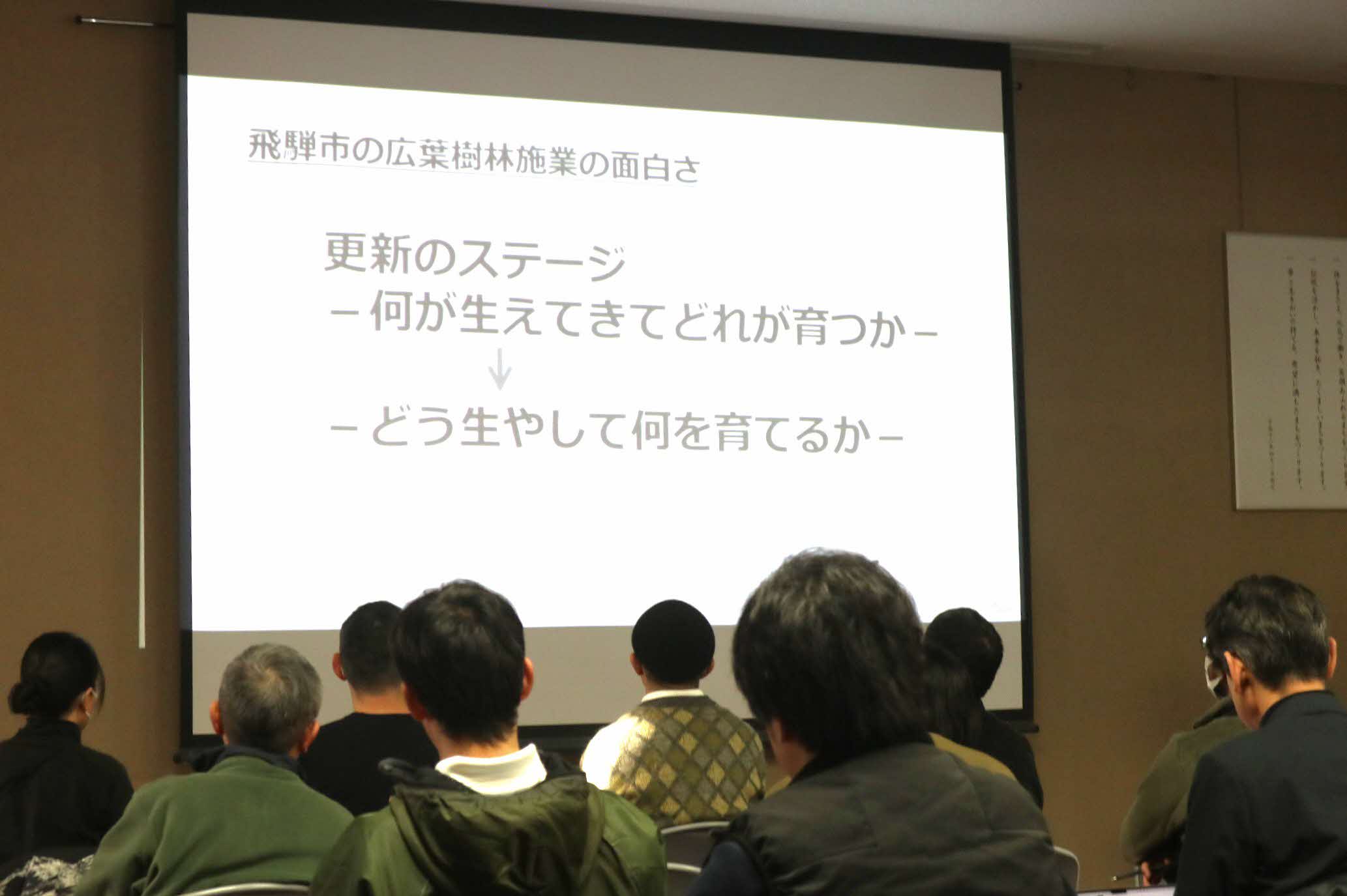

一方、市広葉樹のまちづくり推進アドバイザーも務めている横井さんは地域に育つ広葉樹としてブナ、シラカバ、ホオノキなどをそれぞれ紹介。「植林する際は乾燥度合いなど立地条件に適合した、相性のいい樹種を選んでください」と話しました。

また、樹冠が大きく、葉をたくさんつける巨木の育て方に関し「太さと高さに関してはトレードオフの関係にありますが、太らせたい場合は若い頃からしっかり間伐するなど育成作業を怠らないことが大切です」などと呼びかけていました。

当日の様子